笔者以深圳市宝安区内茅洲河某黑臭河道的一段区域作为研究对象,针对该试验区水体流动性差、溶解氧低、土著生物少等特点,结合以往工程经验,采用控源截污、曝气增氧、造流循环和生物膜降解组合工艺进行处理。

1 工程概况

该工程段位于深圳市茅洲河某支流下游,总河道长约90 m,宽约48 m,水深约1.5 m,总面积约4 320 m2。治理前水质如表1所示。

表1 黑臭水体治理前水质

| 点位 | pH | 透明度/cm | ORP/mV | DO/(mg·L-1) | NH3-N/(mg·L-1) |

| 1 | 6~9 | 9.83 | -180.5 | 0.15 | 12 |

| 2 | 6~9 | 9.96 | -180.0 | 0.14 | 15 |

针对该工程段现状,治理后河道水质要求达到水面洁净,具有较好透明度,无藻类等漂浮物。指标要求见表2。

2 工艺设计

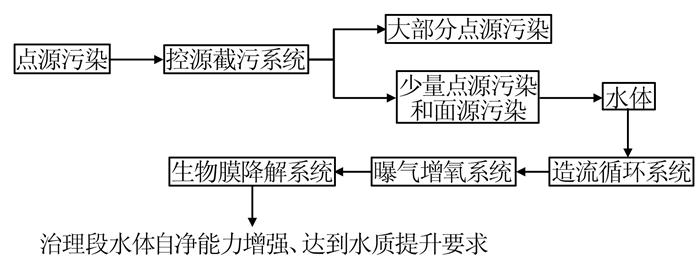

根据工程段水体水质特点与场地情况,采用控源截污、造流循环、曝气增氧与生物膜降解组合技术进行黑臭水体净化与恢复,平面流程见图1。

图1

2.1 控源截污系统

由于河道上游处有2个显著的工业废水排放口和生活污水排放口,故用隔水布将工程段围挡封闭。将工业废水、生活污水与试验区水体隔离后进行导流,尽量保证工程段水质不受外界影响。

2.2 造流循环系统

黑臭水体由于其自身的封闭性,局部形成死水区,导致水体溶解氧含量低,厌氧微生物大量生长,产生臭气〔8〕。为提高河道流动性,采用3 m长、2 m深的PP隔水板连接组合方式,将河道中间分别隔成宽15~20 m左右的河道,并用隔水布在两端进行围挡,利用射流曝气机的推力造流形成内循环,提高水体流速,以提高水体复氧能力和自净能力,改善水体水质。

2.3 曝气增氧系统

针对水体缺氧严重的情况,采用曝气增氧技术提高水体溶解氧含量。连续曝气使水体由缺氧状态转变为富氧状态,给好氧微生物提供良好的生长环境,抑制厌氧微生物的厌氧分解,提高水体自净能力。同时,曝气能增加水体紊动,提高水体自然复氧能力,抑制藻类生长〔9〕。

沿内循环水流方向布设6台推流曝气机,功率为1.0 kW,电压为380 V,增氧能力1.86 kg/h;河道中部垂直水流方向布置3台射流曝气机,功率为2.5 kW,电压为380 V,进气量22 L/min;河道四周沿河岸布置4台微纳米曝气机,功率7.5 kW,电压380 V,气泡发生量18~20 m3/h。

2.4 生物膜降解系统

为使河道所接纳污染物得到强化降解,采用原位生物膜降解技术。生物膜降解是以天然材料或人工合成材料为生物载体,为参与污染物净化的微生物提供附着生长环境,通过膜上微生物的吸附或降解作用,达到污水净化的目的〔10〕。

选取比表面积大、性能稳定的3种生物载体:碳素纤维草、阿科蔓生态基、生物飘带组成生物膜降解系统。

碳素纤维草:长为0.65 m、宽为0.4 m,安装间距2 m,下沉式悬挂。生物飘带:长为1 m、直径为0.08 m,安装间距1 m,上浮式悬挂。阿科蔓生态基:长为0.75 m、宽为0.31 m,安装间距0.9 m,上浮式悬挂。填料距离水面、水底均预留0.1~0.2 m,其上部采用绳索悬挂,并采用适量浮球对其进行水面纵向固定,避免沉入水底,影响挂膜,同时下部用绳索串联,防止打结。

设置生物载体后,投加由生物膜形成菌、硝化菌、反硝化菌等多种细菌组成的复合微生物制剂,促使载体上形成大量生物膜,进而降解水中污染物。

3 运行效果

在2017年11月~2018年1月工程实施期间对河道水质进行定期监测,每星期采样1次。根据水流方向沿岸设置2个取样点,用采水器定点在水深1 m处取样。

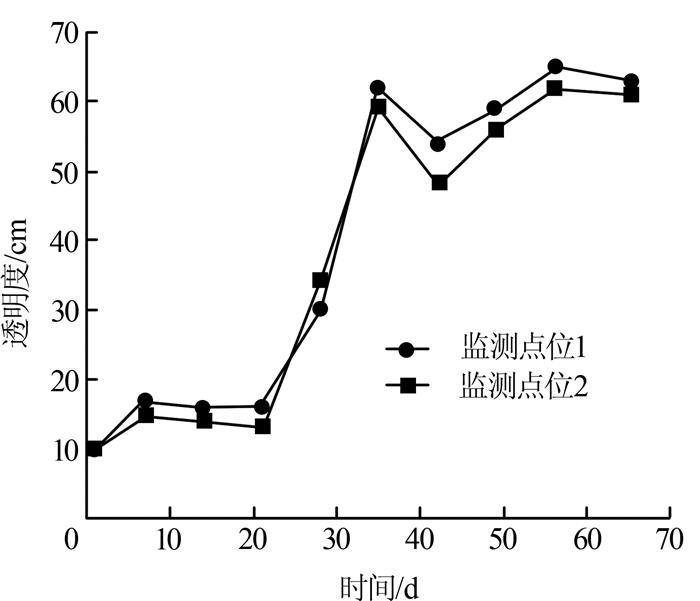

3.1 透明度

透明度是衡量水质的直观指标之一,试验区水体透明度的变化情况如图2所示。

图2

由图2可以看出,水体透明度由初始的10 cm分别增加到63、61 cm,高于透明度25 cm的要求。河道采取治理措施前淤泥较厚且有断流现象,透明度在10 cm左右。前期控源截污过程中底泥搅动对水体透明度有影响,导致数值有所波动。控源截污完成后,曝气造流使水体循环流动,在微生物的降解作用下透明度逐渐上升,分别从13、16 cm上升到58、62 cm,后期稳定在60 cm左右。可见该组合工艺对提升河道透明度有明显作用。

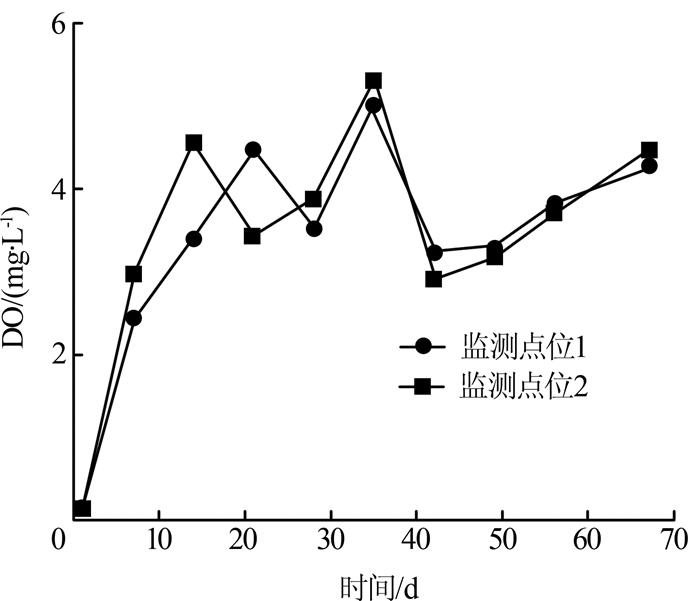

3.2 DO

试验区水体DO变化情况如图3所示。

图3

由图3可以看出,DO由治理前的0.16、0.14 mg/L分别增加到4.30、4.46 mg/L,河道平均DO>2 mg/L,达到河道水质要求。前期DO数值波动可能是由于疏浚过程中底泥上浮,其中的耗氧污染物重新释放到水体中,污染物的耗氧速率大于水体的复氧速率,导致DO下降。随着水体不断充氧,微生物作用增加,DO后期稳定在4 mg/L左右。说明控源截污后,曝气增氧加上微生物降解作用能稳定提升河道中的溶解氧含量。

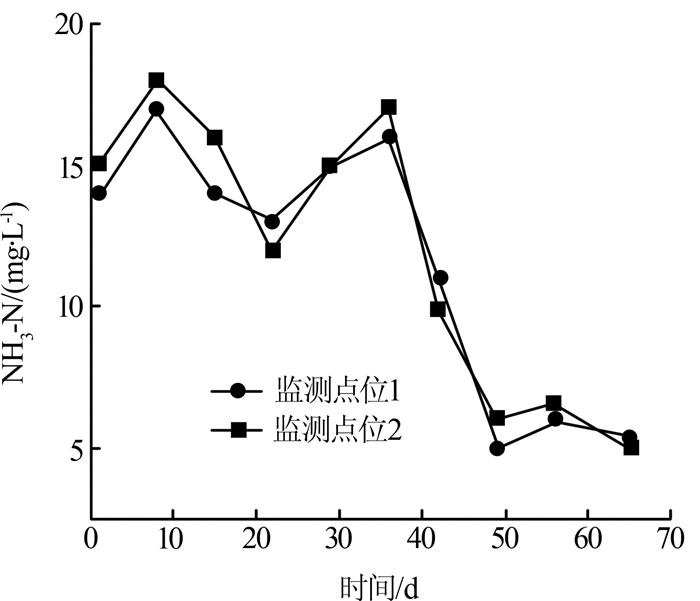

3.3 NH3-N

试验区水体NH3-N变化情况如图4所示。

图4

由图4可以看出,NH3-N由初始的14、15 mg/L分别降到5.4、5.0 mg/L,达到NH3-N < 8 mg/L的水质要求。前期由于底泥中的污染物释放到水体中,氨氮呈现不规则波动,随着治理时间延长,生物膜降解系统作用增强,水体中的NH3-N快速下降,后期稳定在5 mg/L左右。综上可见,生物膜对水体中氨氮的降解有显著效果。

3.4 ORP

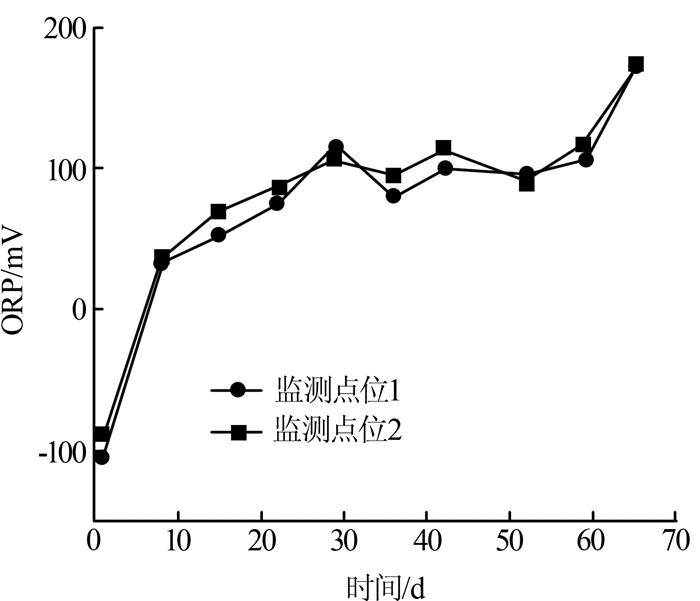

试验区水体ORP变化情况如图5所示。

图5

图5显示,ORP由最初的-104.2、-89.4 mV增加到173.2、172.8 mV,总体呈上升趋势,其中前期增长速度较快。随着曝气过程的进行,ORP在100 mV附近波动,最后>100 mV,达到ORP>50 mV的水质要求。可见该组合工艺对提升河道ORP有显著作用。

3.5 生物膜生长情况

挂膜期间,生物膜的颜色从浅黄色逐渐变为棕褐色,黏度逐渐增加,填料无裸露。生物膜厚度约为1 cm,光学显微镜检测可见大量钟虫、变形虫、草履虫、累枝虫和轮虫等微生物,种群丰富,结构完整。综合以上因素可认为挂膜成功〔11〕。

4 结论

控源截污、生物膜降解、曝气复氧、造流循环等技术组合经过近3个月的调试运行,最终使黑臭水体水质提升效果达到预期要求。该工程耗时短、成本低,黑臭水体得到有效治理,黑臭消除,水面洁净,增加了河道的生物多样性,提高了水体自净能力。工程的成功运行说明采用该组合技术对黑臭河道进行治理,技术路线可行,运行效果稳定,为同类河道治理的工艺设计及运行提供了参考。

参考文献

城市河道水质恢复技术及发展趋势

[J].DOI:10.3969/j.issn.1003-6504.2007.08.036 [本文引用: 1]

Solar water treatment:principles and reactors

[J].DOI:10.2166/wst.1997.0105 [本文引用: 1]

津公网安备 12010602120337号

津公网安备 12010602120337号