近年来,随着人民生活水平的提高以及化工、印染、制药等行业的发展,水体中氨氮含量居高不下,城市低碳氮比废水的处理量增加。传统生物法处理此类废水时往往需要额外投加甲醇、乙酸或葡萄糖等以补充碳源,不仅使得耗药量增加,也会发生碳源投加过量或者不足的现象。基于传统生物脱氮方法的不足涌现出众多新型的生物脱氮技术,如短程硝化反硝化、厌氧氨氧化等。其中,同步硝化反硝化(SND)技术在处理废水时因具有无需外加碳源、占地面积小等优点成为了研究热点,其最大的特点是硝化与反硝化过程在同一反应器内同时发生,并且其反硝化过程中产生的碱度可同时补偿硝化过程所消耗的碱度,因此,SND技术处理低碳氮比废水具有多方面的优势〔1〕。

为了探究低碳氮比下SND建立的过程,本研究构建了无泡曝气膜生物反应器(MABR)装置,其采用疏水性中空纤维膜,为微生物的生长提供附着的载体,膜丝上分布着许多纳米级的微孔,曝气时空气在膜两侧压力差的作用下由膜丝内腔经由微孔向外部扩散,料液中底物的传质方向则与其相反,二者呈异向传质,并在生物膜两侧形成氧气与底物的浓度梯度,为SND体系的建立创造了良好的微环境基础〔2〕。

本研究对SND过程的启动以及低碳氮比下SND的运行效能进行分析,探究实现SND过程中硝化与反硝化变化的规律以及特征。此外,还关注了亚硝酸盐的累积情况,即避免亚硝酸型硝化过程对SND过程的干扰,为今后应用MABR技术处理低碳氮比废水奠定基础。

1 试验部分

1.1 试验装置

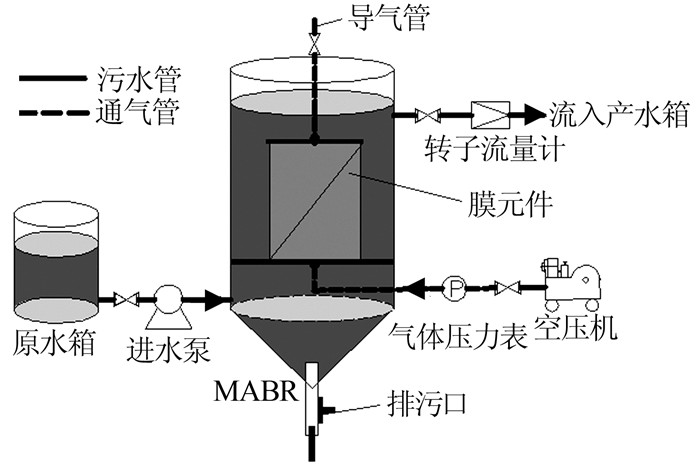

试验装置见图1。

图1

MABR反应器由有机玻璃制成,有效容积约为50 L,通过调节进水泵转速可控制反应器的运行。反应器底部设有排污口。膜组件采用疏水性微孔膜,膜材质为聚丙烯,膜孔径为0.1 μm,在反应器中由圆形控制架支撑并予以固定,采用无油静音空压机为膜组件进行曝气,曝气量与曝气压力可由空压机上阀门进行控制,并可调节曝气量大小。原水由进水泵打入MABR内,整个试验过程中,系统始终保持推流模式运行,经过一段时间后,处理后的废水由反应器上端的溢流口排出,最后流入产水箱。

1.2 试验水质与分析方法

表1 检测项目与分析方法

| 检测项目 | 方法 |

| COD | 重铬酸钾法 |

| NH4+-N | 纳氏试剂分光光度法 |

| TN | 过硫酸钾氧化法 |

| NO2--N | N-(1-萘基)-乙二胺光度法 |

| DO | 便携式溶解氧仪 |

| NO3--N | 紫外分光光度法 |

| pH | 便携式pH计法 |

| 微生物多样性分析 | 微生物宏基因组测序法 |

1.3 试验方法

以A2O二沉池回流污泥为接种污泥,起始MLSS为5 720 mg/L,曝气方式采用空压机进行连续式曝气,曝气压力控制在膜组件泡点以下,试验测得泡点压力为0.065 MPa。

MABR操作步骤为:原水经由进水泵以一定流速由反应器下端进水口流入,MABR系统以下进上出的推流模式连续运行,产水由上端溢流口流入产水箱,使得水中污泥呈现悬浮状态,微生物得以和水中污染物充分接触作用。

试验分3个阶段连续运行,分别是SND启动阶段、SND稳定阶段、不同低碳氮比运行阶段。参照本课题组之前的研究结果设定系统运行参数:曝气压力控制在0.049 MPa(小于膜泡点压力),HRT为12 h,pH为7.0~8.0,试验温度为20~25 ℃。SND启动阶段逐渐提高进水NH4+-N与COD,使碳氮比保持在6.3~8.0左右,利于SND的循序渐进;待SND稳定以后进入不同低碳氮比运行阶段,以进水COD 250~280 mg/L为基准,依次提高氨氮负荷使碳氮比分别为4.4、3.3、2.3,探究不同低碳氮比下SND性能的变化。

2 结果与讨论

2.1 MABR中SND系统的构建

由于接种污泥源于A2O二沉池,活性污泥微生物种类以及菌群数量与所需要的微生物类型仍有差别,为加速微生物的驯化过程,本阶段采取逐渐增加COD与氨氮负荷的方式来培养,即分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段进行驯化,每段持续运行15 d,逐渐增加碳、氮负荷的同时,保持每段碳氮比维持在6.3~8.0左右,SND启动阶段COD与NH4+-N质量浓度见表2。

表2 SND启动阶段COD与NH4+-N质量浓度

| 名称 | COD/(mg·L-1) | NH4+-N/(mg·L-1) |

| 第Ⅰ段 | 80~95 | 10~15 |

| 第Ⅱ段 | 150~170 | 20~25 |

| 第Ⅲ段 | 250~280 | 35~40 |

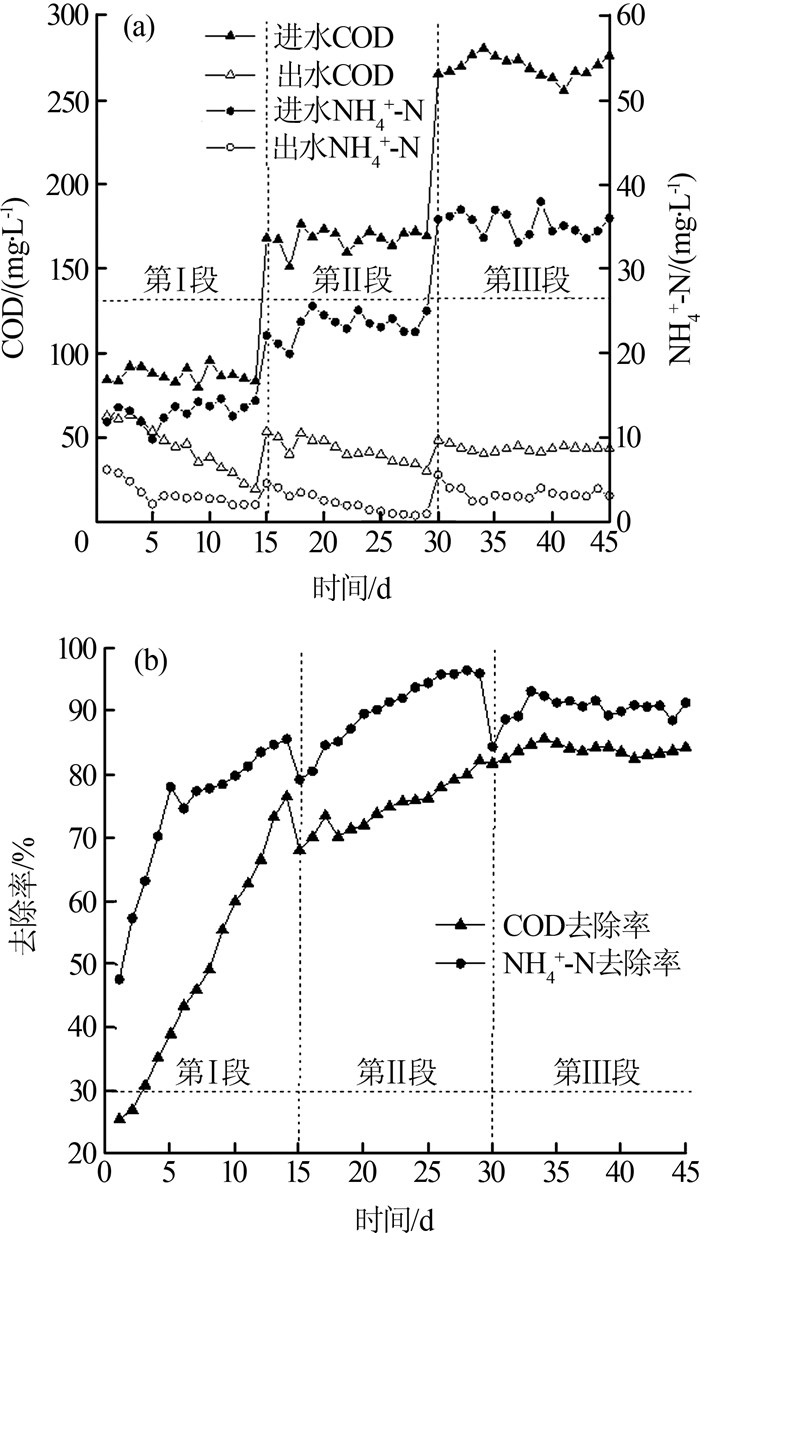

在SND构建过程中,测得试验启动初期和SND稳定阶段料液DO范围分别为0.25~0.48 mg/L和0.18~0.43 mg/L。每天于同一时间点取出口水样并检测样品中的COD与NH4+-N,监测SND启动阶段系统的运行情况,结果见图2。

图2

由图2(a)可知,SND启动阶段,随着进水NH4+-N与COD负荷的增加,二者出水质量浓度基本维持在较低水平,在第Ⅲ段中,出水COD、NH4+-N曲线基本不变,稳定在43 mg/L、3 mg/L左右,说明体系脱氮机制已经基本处于稳定状态,能够保证出水COD以及NH4+-N浓度的稳定。

由图2(b)可知,NH4+-N与COD去除率随着时间延伸总体呈现上升的趋势,在第Ⅲ段中二者增长趋势逐渐趋于平缓,增长速率几乎呈零级增长,此时二者去除率处于较高水平,说明MABR体系转化NH4+-N的微生物以及消化吸收有机基质的微生物活性在此条件下已基本达到最大值,成为系统的优势菌群,系统的硝化功能以及降解有机物的功能已经凸显。

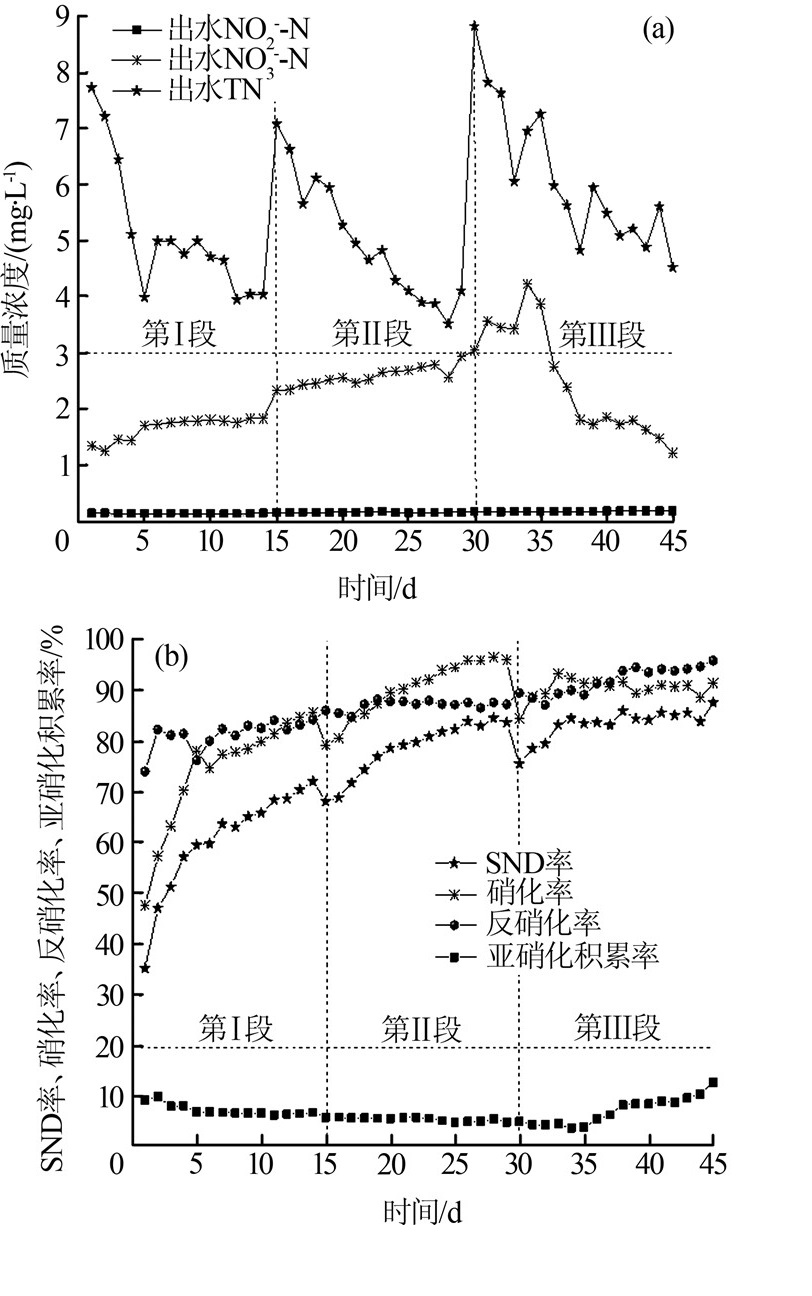

除此之外,还研究了体系的NO3--N、NO2--N以及硝化率、反硝化率的变化情况,进一步分析启动阶段SND的建立过程,结果见图3。

图3

由图3(b)可知,在SND试验启动初期,硝化率与SND率均较低,随后,硝化率、反硝化率、SND率出现不同程度的增长趋势,说明系统微生物活性逐渐开始增强;在第Ⅱ段,反硝化率维持在86%±1.5%左右,其比增长速率约为0,说明此时反硝化微生物活性已经处于较高水平;在第Ⅲ段,随着碳氮负荷的增加,反硝化率又继续上升,说明碳氮量的进一步增长可诱导反硝化微生物活性的进一步提高,此时SND率达87.48%,出水平均TN为5.92 mg/L,且SND率比增长率接近于0,说明系统已经进入SND工艺的稳定阶段;启动过程中亚硝化积累率一直低于10%,可以确定无亚硝酸盐的积累,NO2-的氧化过程未受到阻碍,说明随着进水COD与NH4+-N的增高,系统不存在游离态氨抑制硝酸菌体活性而使系统形成亚硝酸型硝化的现象。

由上述可知,MABR已经实现稳定的SND脱氮工艺,且不存在亚硝酸型硝化,SND率、COD去除率分别可达到87.48%、97.45%,说明系统已成功建立了稳定的SND脱氮机制,并且具备较好的除碳能力。本试验应用MABR工艺与SBR、氧化沟等其他反应器构建的SND系统相比,曝气系统更易控制,其无泡供氧的特点一方面可避免传统曝气受制于气泡过大,造成膜元件上的生物膜层受到损坏,另一方面可维持一定的膜厚度,创造稳定的氧环境,使得构建的SND脱氮系统运行得更加稳定、高效,除此之外,MABR还具有氧气利用率高、消耗量少、节省能耗、产泥量少、无需频繁排泥等优点〔4〕。

2.2 不同低碳氮比负荷对SND工艺运行的影响

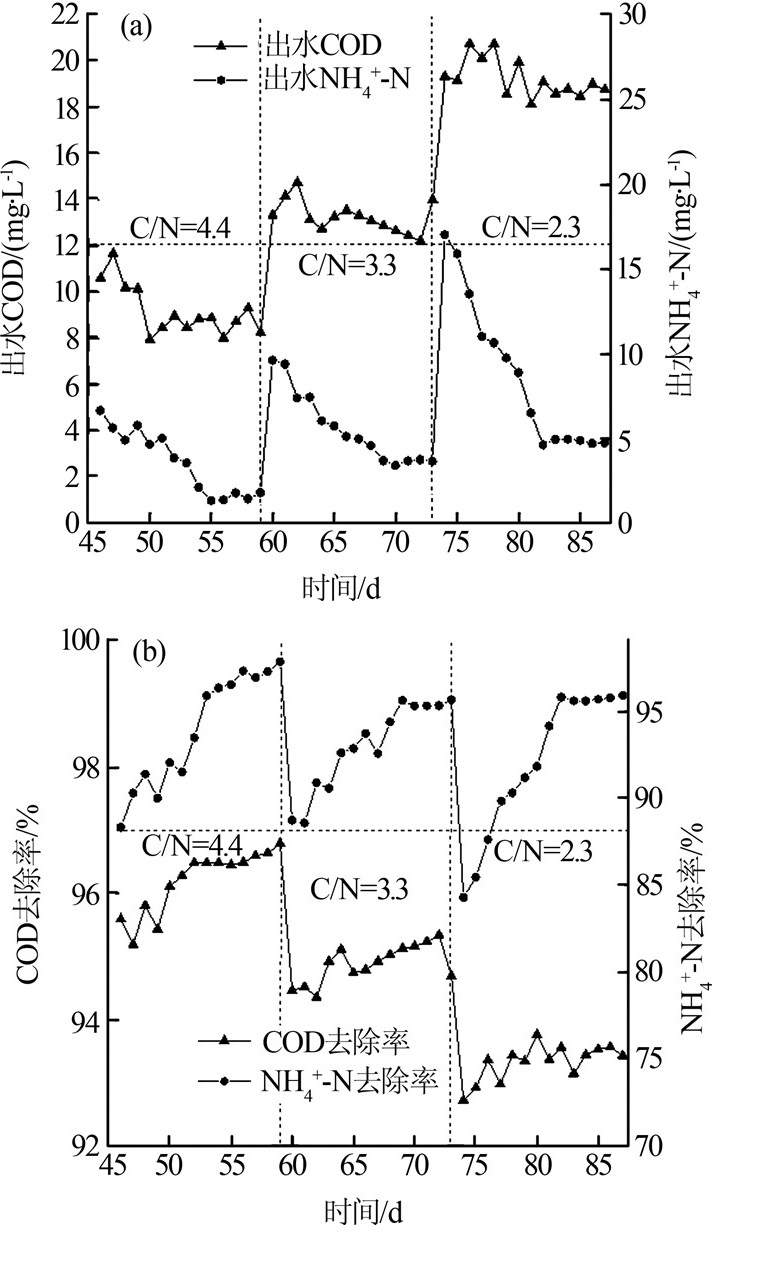

系统经过45 d的连续运行,SND工艺已经基本处于稳定阶段,为了探究在低碳氮比下该SND系统运行的特点,分别调整碳氮比为4.4、3.3、2.3,以进水COD为250~280 mg/L为基准,逐渐提高进水NH4+-N负荷,此过程中测得体系DO维持在0.13~0.38 mg/L。不同碳氮比条件下MABR系统的出水情况见图4。

图4

由图4(a)可知,当条件变化时,初始COD与NH4+-N表现出较高的出水浓度,但随着时间的延长,二者浓度逐渐降低,并趋于稳定。在碳氮比为4.4时,出水COD、出水NH4+-N分别稳定于(9±0.8)mg/L、(1.4±0.5)mg/L;当碳氮比降低至2.3时,出水COD、出水NH4+-N分别增加至(19±1.2)mg/L、(4.5±0.5)mg/L。由图4(b)可知,在碳氮比为4.4时,NH4+-N、COD去除率趋于稳定,分别为97.81%、96.52%,当碳氮比降为2.3时,NH4+-N、COD去除率分别降为95.65%、93.52%,此时,SND系统仍具有良好的脱氮除碳性能,具有较高的出水水质,说明构建的SND系统对低碳氮比废水仍具有较强的除污能力。

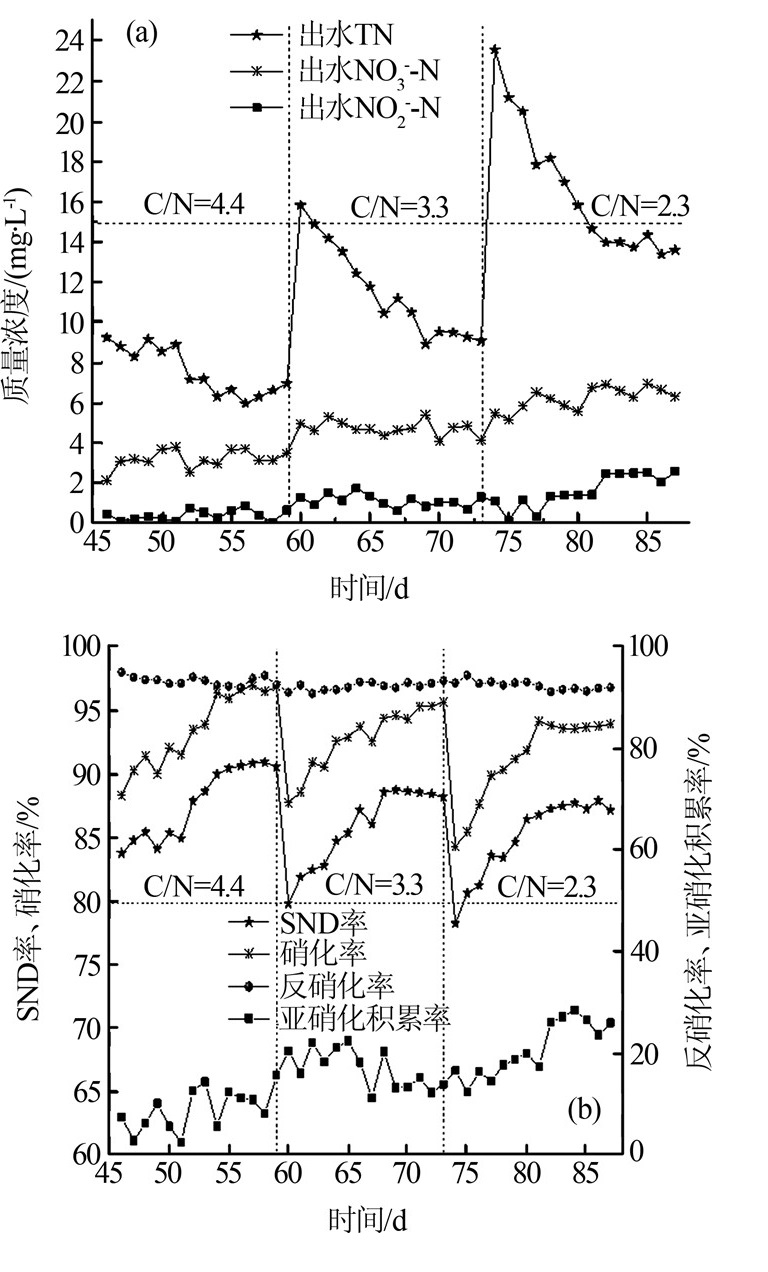

考察不同碳氮比下SND稳定运行时TN、NO3--N、NO2--N、硝化、反硝化率的变化情况,结果见图5。

图5

由图5(a)可知,在碳氮比为4.4时,出水平均NO3--N小于4.5 mg/L,出水TN逐渐下降并趋于稳定,NO2--N则始终小于1.0 mg/L,说明系统反硝化效果较好;随着碳氮比降为3.3,出水TN与NO3--N出现明显增加的趋势,但出水NO2--N仍处于较低水平,均值不足1.1 mg/L,推测原因是系统硝化过程中NO2--N转化为NO3--N的速度较快,NO2--N很少积累;当碳氮比进一步降低至2.3时,出水NO2--N量略有增长,推测碳氮比的降低对于异养反硝化类微生物活性具有一定的抑制作用,使得还原硝酸盐、亚硝酸盐到N2的过程减慢,故稳定时出水TN升高,但仍低于15 mg/L,进一步说明SND系统对于高氨氮负荷废水仍具有较强的脱氮功能。

由图5(b)可知,在碳氮比为4.4时,SND率稳定值较高,平均SND率达87.34%;当碳氮比为2.3时,平均SND率稍降为84.53%,说明低碳氮比下高氨氮负荷对SND除氮具有一定的抑制作用,此时平均SND率仍处于80%以上,说明系统存在的微生物对低碳氮比废水仍具有较好的脱氮能力。在碳氮比变化初始期SND率较低,随后逐步提高,说明SND系统对外界条件的冲击具有较强的耐受力。此过程亚硝化积累率始终维持在30%以下,并且反硝化率始终保持在90%以上,可以确定不存在亚硝酸盐的积累抑制反硝化微生物利用NO3--N、NO2--N为电子受体进行反硝化作用的现象,即不存在亚硝酸型硝化过程,进一步证明系统脱氮机制主要是SND脱氮的作用。

综上,在提高氨氮负荷至进水碳氮比为4.4~2.3时,SND率介于91.89%~79.78%之间,说明SND系统对于该环境废水具有较强的脱氮能力;试验中处理低碳氮比废水时SND率均能够快速趋于稳定,说明建立的SND系统具有很强的适应力以及稳定运行的能力,并且出水NO2--N极低,始终低于2.57 mg/L,说明NO2--N被氧化的过程未受到干扰,可以确定体系硝酸菌的活性未受到游离态氨的抑制,不存在亚硝酸型硝化过程。

3 MABR菌群结构差异分析

在工艺运行过程中,微生物的生长对不同工艺条件的敏感度以及适应力不同,不同碳氮比水样微生物的优势属类别也存在差异。试验针对碳氮比分别为4.4、3.3、2.3的3组水样微生物进行宏基因组测序研究,分析比较主料液以及生物膜中微生物群落结构。

3.1 MABR主料液菌群丰度分析

对3组不同碳氮比的系统主料液群落结构进行比较分析,考察具体菌群丰度占比情况,结果表明,不同的碳氮比条件下料液菌群的优势属类别以及丰度占比不同。因料液的DO为0.13~0.38 mg/L,使得厌氧类细菌迅速增殖,其中绝大多数属于反硝化类菌属,如Thauera、Longilinea、Acinetobacter、Ornatilinea、Bellilinea等〔5〕,其对废水中的有机污染物具有较强的降解能力,且对硝酸盐、亚硝酸盐等具有较强的反硝化脱氮功能,在厌氧条件下能够将NOx--N作为电子受体,进行反硝化作用以达到脱氮的目的。反硝化功能的菌属(丰度占比≥1%)如Levilinea、Enhydrobacter、Ignavibacterium、Povalibacter等不少于11类〔6〕,但是在3组中所占丰度比不同,这是因为不同碳氮比环境对微生物的选择性不同。

为了进一步分析不同碳氮比对优势属丰度占比以及类别的影响趋势,现将丰度占比≥1%的菌属进行分类统计,结果见表3。

表3 主料液各类型细菌在不同碳氮比下丰度占比情况

| 细菌类型 | 碳氮比为4.4 | 碳氮比为3.3 | 碳氮比为2.3 |

| 自养细菌/% | 3.88 | 9.66 | 11.18 |

| 异养细菌/% | 32.18 | 25.54 | 24.07 |

| 硝化细菌/% | 0.98 | 1.32 | 1.45 |

| 反硝化细菌/% | 22.1 | 19.04 | 18.27 |

由表3可知,在碳氮比由4.4降至2.3时,硝化细菌丰度占比由0.98%增长至1.45%,推测原因是异养好氧类细菌活性的下降,使得以好氧为主的自养硝化类细菌获得优势,摄取更多的DO进行繁殖;而反硝化细菌丰度占比则由22.10%下降至18.27%,但仍远高于硝化细菌丰度占比,由主料液中的DO为0.13~0.38 mg/L判断,反硝化类菌群主要是由厌氧异养类细菌组成。

碳氮比由4.4降至2.3时,自养细菌丰度占比由3.88%增至11.18%,异养细菌丰度占比则由32.18%下降至24.07%,判断原因为废水中碳源量减少,某些对有机基质依赖力较强的微生物对环境的适应力减弱,活性降低,在该环境中的生长受到抑制,而此时某些自养细菌可能快速增殖。结合微生物优势菌属进一步分析,在碳氮比为4.4时,群落主要优势菌属分别为Thauera、Longilinea、Bellilinea、Terrimonas、Ornatilinea等,均属于对有机物依赖力较强的类群,且前三类还具备反硝化的功能,在高氨氮负荷下能充分发挥反硝化脱氮的作用,后两类在碳源相对充足的条件下,能够促进微生物的高效脱氮过程〔7〕;当碳氮比降至2.3时,此时Thauera、Longilinea、Bellilinea、Terrimonas等丰度占比出现大幅下降,Ornatilinea与Bellilinea菌属几乎消亡,自养类Paracoccus细菌快速生长,此充分说明环境对微生物具有选择性,当废水有机碳量降低或不足时会引起某些微生物的衰减甚至消亡。但异养微生物Acinetobacter菌属快速增殖,成为料液优势属,与前面推论出现不符,分析原因是因为Acinetobacter属于专性需氧型细菌,其对营养条件要求一般〔8〕,故在某些对有机质依赖较强的好氧异养微生物如Terrimonas等活性下降时,该类好氧菌属迅速繁衍争夺DO,从而使得其成为优势类群。

经以上分析,不同碳氮比条件下,料液微生物的主要优势属类别以及所占丰度比不同,碳氮比分别为4.4、3.3、2.3时,最大优势菌群分别为Thauera、Enhydrobacter、Acinetobacter,其均属于硝酸盐阴性菌,具备反硝化脱氮的功能;在兼性氧环境下,不同的碳氮比条件中自、异养细菌以及硝化、反硝化细菌活性受到碳氮比的影响均较大;在碳氮比为4.4~2.3时,群落始终以反硝化菌群为主,说明主料液是反硝化类功能菌的主要脱氮场所。

3.2 MABR生物膜菌群丰度分析

对3组不同碳氮比生物膜群落结构进行比较分析,考察具体菌群丰度占比情况,结果表明,3组生物膜菌群类别繁多,结构组成较为丰富,此源于MABR具有特殊的生物膜结构。MABR采用供氧方式由微孔膜腔内向外部生物膜扩散,氧气不断被微生物摄取,出现氧浓度沿生物膜逐渐降低的趋势,而料液中污染物则向生物膜内部扩散,二者异向传质,生物膜逐步形成好氧、缺氧等不同层次的氧环境。

因微孔膜/生物膜侧存在丰富的DO,使好氧类细菌迅速生长,其中丰度占比≥1%的好氧优势属有Hyphomicrobium、Povalibacter、Dokdonella、Thiobacillus、Phaeodactylibacter、Limnobacter、Thermogutta、Aquisphaera等,这其中包含自养硝化类细菌;生物膜上还存在缺氧、厌氧类细菌如Thauera、Longiline、Levilinea、Caldisericum、Ornatilinea、Chlorobium、Bellilinea、Caldilinea、Sulfuricurvum等〔9〕,推测是生物膜/料液侧DO较低,形成了一定的缺氧/厌氧微环境,使得此类菌体得以生长繁殖。

为了进一步分析不同碳氮比对生物膜优势属以及硝化、反硝化等菌群类别的影响趋势,现将丰度占比≥1%的菌属进行分类统计分析,结果见表4。

表4 生物膜各类型细菌在不同碳氮比下丰度占比情况

| 细菌类型 | 碳氮比为4.4 | 碳氮比为3.3 | 碳氮比为2.3 |

| 自养细菌/% | 4.55 | 11.09 | 11.49 |

| 异养细菌/% | 29.68 | 25.06 | 20.34 |

| 硝化细菌/% | 13.38 | 12.69 | 11.11 |

| 反硝化细菌/% | 13.21 | 11.04 | 10.24 |

由表4可知,在碳氮比由4.4降至2.3时,自养型细菌丰度占比上升,异养型细菌则相反,此变化趋势与料液相同,说明在低碳氮比下生物膜自、异养型细菌同样受到碳源的影响;在碳氮比由3.3降至2.3时,生物膜主要优势属由自养型Paracoccus变为异养型不动杆菌属(Acinetobacter),优势种属变化趋势与料液一致,说明DO对该类菌群的促进作用大于进水碳氮比对其活性的抑制作用。生物膜中硝化类群与反硝化类群丰度占比相当;在碳氮比由4.4降至2.3时,硝化、反硝化细菌丰度占比均呈下降趋势,但生物膜上硝化细菌丰度占比变化趋势与主料液硝化细菌相反。由于硝化微生物不仅包含自养细菌还含有某些异养类菌体,如Dokdonella等菌属,异养细菌活性随碳氮比降低会受到抑制,其中包含较多的好氧菌属,此类菌群活性的下降会使得DO消耗减少,生物膜上的硝化类细菌得以增殖,但总体硝化细菌丰度占比呈现下降趋势,说明进水碳氮比对生物膜上硝化细菌的抑制作用大于生物膜上DO对硝化类菌群的促进作用。

经以上分析,不同碳氮比条件下生物膜中菌群的主要优势属类别以及丰度占比不同;硝化、反硝化细菌以及自、异养细菌活性不仅受到碳氮比的控制还受到DO的影响;生物膜群落主要以自养硝化类菌群与异养反硝化菌群为主要优势种群。

4 结论

(1)SND启动阶段,控制曝气压力为0.049 MPa,HRT为12 h,pH为7.0~8.0,进水碳氮比为6.3~8.0,经过45 d的连续运行,成功实现MABR稳定的SND脱氮工艺。

(2)提高氨氮负荷至碳氮比分别为4.4、3.3、2.3时,平均SND率由87.42%降至82.53%,系统仍可稳定维持SND的运行,说明SND系统对更低的碳氮比废水仍具有很强的硝化反硝化脱氮功能以及对条件变化具有较强的耐受力。

(3)在SND的构建中,亚硝化积累率一直维持在30%以下,可以确定NO2-的氧化过程未受到阻碍,说明随着氨氮负荷的增高,系统不存在游离态氨抑制硝酸菌体活性而使系统形成亚硝酸型硝化的现象。

(4)宏基因组测序结果表明,不同碳氮比下生物膜与主料液的优势属以及菌群丰度占比不同,随着碳氮比降低,自养类菌群丰度占比增加,异养类菌群丰度占比下降;主料液中以异养反硝化菌群为优势种群,说明料液是反硝化类功能菌的脱氮场所;生物膜主要优势菌群以自养硝化和异养反硝化类型为主,说明生物膜不仅是硝化功能菌作用的场所,也是异养反硝化菌群的增殖区。主料液中除硝化类微生物受DO影响较大,其他主要受到碳氮比的影响。

(5)SND系统微生物菌群种类丰富,具有硝化、反硝化以及自、异养功能的类群繁多,使得系统具有一定的独特性、功能性和层次性,以及面对环境条件的改变表现出较强的适应性。

参考文献

Acinetobacter, Aeromonas and Trichococcus populations dominate the microbial community within urban sewer infrastructure

[J].DOI:10.1111/j.1462-2920.2012.02757.x [本文引用: 1]

Povalibacter uvarum gen. nov, . sp. nov. a polyvinyl-alcohol-degrading bacterium isolated from grapes

[J].

Terrimonas terrae sp. nov. isolated from the rhizosphere of a tomato plant

[J].DOI:10.1099/ijsem.0.002104 [本文引用: 1]

异养硝化菌Acinetobacter sp.的分离鉴定及其脱氮特性

[J].DOI:10.3969/j.issn.1000-6923.2017.11.029 [本文引用: 1]

津公网安备 12010602120337号

津公网安备 12010602120337号