1 实验部分

1.1 原水条件

试验用水由C6H12O6、蛋白胨、C2H3NaO2与生活饮用水进行配制,(NH4)2SO4和KH2PO4作为氮源和磷源,m(BOD5):m(N):m(P)大致保持在100:5:1的范围内,投加NaHCO3调节pH。

1.2 运行条件

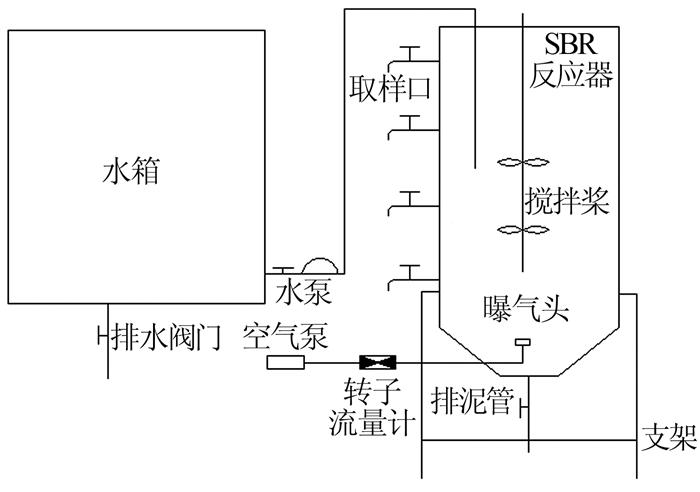

采用2个设备进行对比研究,其一为传统SBR运行模式,其二为SBR-HASP运行模式。处理系统如图 1所示。主体设备为简易式SBR,由热塑性塑料加工而成,白色透明,规格为D 160 mm×700 mm,有效容积0.1 m3,运行周期10 h,其中曝气运行6 h,维持DO在2 mg/L以上,缺氧(厌氧)运行2 h,DO保持在0.5 mg/L左右,静沉2 h,排水。

图1

将人工配制均质的苯酚废水分别投入2个反应设备中,进行曝气和流量调节,水温用温控仪调控。接种污泥取自当地污水处理厂,同时接种于两系统内进行周期性的培养、驯化,驯化半个月左右,污泥呈棕褐色、沉降性能稳定后正式运行。腐殖土填料主要组成为50.4% SiO2、8.28% Al2O3、0.48% CaO、0.43% MgO、0.12% P2O5,孔隙率为54.1%,体积比0.78。

2 结果与讨论

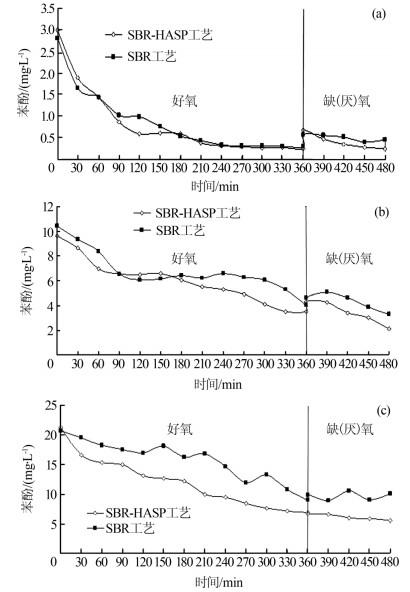

图2

由图 2(a)可见,进水苯酚为3 mg/L时,经过一定适应期,SBR工艺与SBR-HASP工艺的微生物群体已对苯酚产生适应,2个反应器对苯酚的去除效果都较好。SBR-HASP系统因腐殖土填料的存在,系统内大量微生物富集与固定,在混合厌/缺/好氧状态下,系统内的环状大分子物质逐渐转变成链状分子被有效去除。可见SBR-HASP工艺增加了反应器中微生物的种群数量,同时更易于产生适应苯酚的菌群,利于菌群长期稳定,最终提高处理效能。

由图 2(b)可见,苯酚增至10 mg/L时,SBR-HASP的去除能力较显著。在氨化阶段(0~90 min)2个工艺对苯酚的去除效果相差不大;硝化阶段(90~360 min)SBR对苯酚的去除趋于平缓,而SBR-HASP随硝化反应的进行去除效果明显提高;反硝化阶段(360~480 min)由于投加碳源和苯酚,对2个系统略有冲击,但明显可见SBR-HASP受到的冲击较小。添加腐殖土填料的SBR-HASP工艺由于引入更多微生物,提高了微生物活性,体系的抗冲击能力变强。

由图 2(c)可见,苯酚增加至20 mg/L时,废水毒性相应增强,微生物对该浓度废水的适应周期增加,微生物群体的构成和优势菌群的比例发生重大变化,使得SBR工艺对苯酚的去除效能下降。而SBR-HASP工艺对苯酚去除曲线的振幅较小,整体呈平缓下降趋势,仍保留较高的去除效果,SBR-HASP系统中污泥的抗冲击负荷能力相对较强。但与3、10 mg/L进水苯酚相比,2种工艺的去除效果均变差,说明有部分生物群体不能适应这一环境。

在某工厂取含酚工业废水,稀释后进行相关实验研究。为进行横向实验数据的对比分析,稀释后废水的含酚质量浓度为3、10、20 mg/L。从实验结果来看,实际生产废水的处理效果与配制废水的处理效果有一定差距,SBR-HASP工艺相对SBR工艺占有优势。初步分析认为整个生物系统对实际生产废水的适应时间较短,废水中的其他有害成分对微生物产生毒性,造成整体效果不佳,还需进一步研究。

3 高浓度苯酚下优化工艺运行措施

苯酚是有毒物质并有一定腐蚀性,对生物体的损害难以避免,在处理苯酚废水过程中,提高生物活性十分重要,因此采用不同碳源进行污泥的培养驯化。分别以蛋白胨、蛋白胨和甲醇为营养源进行前期适应,后以苯酚作为营养源对系统进行异步驯化培养。驯化培养的最终目的是考察不同有机物为碳源的异步驯化培养方式对SBR-HASP性能的影响。

3.1 蛋白胨和苯酚为营养源

异步驯化培养方式第1阶段是将人工配水投加到SBR系统中。第1阶段的第1天,先将腐殖活性污泥闷曝24 h,为避免系统原有有机物的干扰,闷曝期间不向SBR系统加入任何营养物质,仅进行曝气。第2天以蛋白胨为营养源进行污泥驯化。操作方式为进水→曝气→沉淀→排水→静置,1 d进行2个周期,此阶段持续10 d。驯化期间每天监测MLSS、SV30和出水COD。

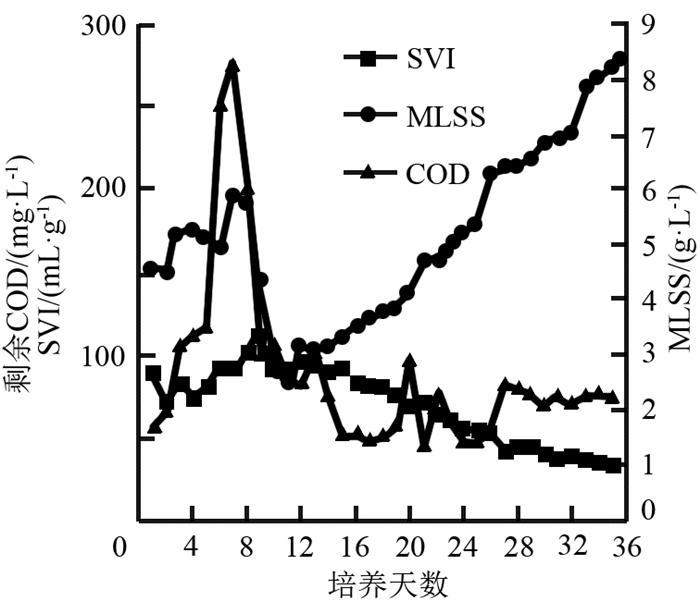

第2阶段逐步增加苯酚的投加浓度,对系统污泥进行驯化,污泥负荷维持现状不变。此阶段维持26 d,主要监测MLSS、SV30和出水COD,MLVSS不定期检测。污泥驯化过程中MLSS、SVI和出水COD随时间变化情况如图 3所示。

图3

由图 3可以看出,因为连续2天排泥,曲线有所下降,之后污泥浓度逐渐增大。腐殖活性污泥的SVI为88 mL/g。在前期适应阶段SVI出现波动,第9天SVI达到至111 mL/g,培养15 d后SVI降到50 mL/g。如果SVI值过低,通常可确定污泥中的有机质含量较少,无机质较多,污泥活性会受到影响。但从监测的MLVSS/MLSS数据分析,其总体增长率为54.39%,表明活性污泥中的有机质是增加的,因此SVI降低无法解释为该系统中的无机物增多。

曝气24 h后COD为55 mg/L,目测排放水质比较清澈。反应初期污泥沉降性不好,排水SS高,COD也居高不下。排放污泥后,COD开始有降低趋势,但仍保持在92 mg/L以上,出水水质也比驯化阶段前期相对浑浊。第12天开始,以苯酚作为培养污泥的碳源。在培养阶段前期COD具有波动性,第17天COD为50 mg/L,目测排水比较清澈,但此状态仅维持5 d,COD又呈浮动状态。反应阶段后期,COD达到81 mg/L,此时排水中含有一定SS。

由以上分析可知,SVI不在理论范围内,COD波动且居高不下,表明用蛋白胨和苯酚驯化培养活性污泥效果不佳。

3.2 蛋白胨、甲醇和苯酚为营养源

驯化过程第1天对腐殖活性污泥进行24 h闷曝培养。第2天开始以蛋白胨和甲醇为营养源进行驯化,系统中蛋白胨与甲醇的COD比率控制在1:1,此驯化阶段持续6 d。继上述过程后用苯酚作营养源,逐步取代蛋白胨和甲醇,培养活性污泥。保持异步驯化培养的运行模式,监测MLSS、SV30、COD、MLVSS。

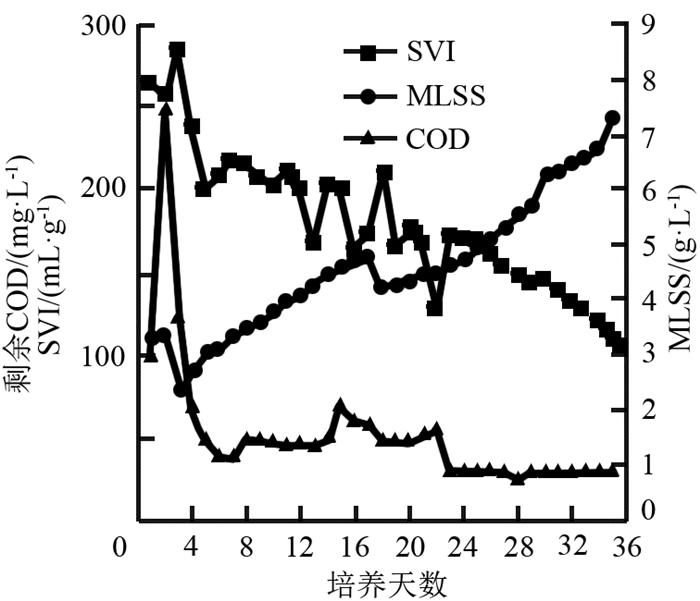

污泥驯化培养过程中的MLSS、SVI、COD随时间变化情况如图 4所示。

图4

由图 4可见,排泥导致SVI有2处下降,运行周期内其平稳增长。6~16 d MLSS呈线性相关的增长趋势,再次排泥后,MLSS又以线性趋势稳定增长。

腐殖活性污泥的SV30为89,SVI为194 mL/g,沉降效果不佳,原因为所取活性污泥的沉降性能较差。驯化第3天,SVI升高至280 mL/g。随后SVI不断降低,在该过程后期SVI下降率达26.79%。培养阶段前期SVI呈一定浮动上升状态,21 d后SVI慢速下降,由170 mL/g降至120 mL/g。在这期间SVI基本接近正常范围(50~120 mL/g)。

实验过程MLVSS/MLSS增长91.49%,活性污泥的挥发性显著提高,对系统的适应性也有增强。根据SV30、COD的分析可以得出,以蛋白胨、甲醇和苯酚为营养源驯化培养活性污泥的效果较好。

4 结论

(1)SBR-HASP工艺对含酚废水的处理效果明显优于传统SBR工艺,主要原因在于腐殖活性污泥的微生物种群较丰富,提高了菌胶团的活力与处理苯酚的能力,体系抗冲击能力变强,污泥更为稳定。

(2)与蛋白胨和苯酚相比,蛋白胨、甲醇、苯酚为营养源时污泥驯化历程短。对于苯酚废水的生物处理,在人工配水中增加甲醇,污泥的培养驯化效果较好,能够维持污泥性能和出水稳定性,苯酚降解效果良好,说明甲醇在生物群体适应性起到重要作用。

参考文献

含酚工业废水处理技术的研究进展

[J].DOI:10.11894/1005-829x.2018.38(10).012 [本文引用: 1]

Soil ingestion of sewage sludge and animal slurries

[J].

津公网安备 12010602120337号

津公网安备 12010602120337号