微波催化氧化不直接作用于废水中的有机物,而是和催化剂联用。早期的催化氧化是以贵金属作为催化剂的,主要是以Pt、Rh、Ru、Pd等元素为活性组分负载于载体上的催化剂,具有活性高、选择性好、使用寿命长、耐高温、无二次污染等优点。但贵金属催化剂存在价格昂贵、资源短缺、在实际应用中可能出现催化剂的活性组分中毒等问题,所以研究重点开始转向非贵金属。

非贵金属氧化物催化剂是指负载Cu、Mn、Ni、Co、Cr等金属氧化物或复合负载型的催化剂。这类催化剂价格相对便宜,催化活性良好,特别是加入催化助剂后催化活性显著提高,有的甚至超过了贵金属催化剂〔4〕。稀土催化剂除了价廉易得和稳定性好以外,稀土元素由于特殊的电子结构和物理化学性质而表现出了良好的催化和助催化作用。

本研究通过掺杂少量稀土元素镧作为助剂,制备La/Co/γ-Al2O3复合催化剂,并联合微波进行微波催化氧化处理杀螟丹模拟废水,探究其在处理过程中的最佳工艺条件,并对催化剂进行稳定性测试,研究催化剂的重复利用效率。

1 实验部分

1.1 试剂与仪器

试剂:硝酸钴、硝酸镧、硫酸汞、硫酸银、1,10-邻菲罗啉、氢氧化钠,国药集团;30%过氧化氢、重铬酸钾、硫酸亚铁铵、盐酸、浓硫酸,上海凌风化学有限公司,以上试剂均为分析纯;杀螟丹,日本住友化学株式会社。

仪器:电子分析天平、程控箱式电炉、X射线衍射仪,上海舜宇恒平科学仪器有限公司;数控超声波清洗仪,昆山禾创超声仪器有限公司;pH计,赛多利斯科学仪器(北京)有限公司;微波设备,格兰仕微波电器制造有限公司;纯水机,南京普易达科技有限公司;电热鼓风干燥箱,郑州长城科工贸有限公司;扫描电子显微镜、透射电子显微镜,美国FEI公司;比表面积和孔隙分析仪,麦克默瑞提克(上海)仪器有限公司。

1.2 催化剂的制备

采用超声浸渍-焙烧法制备催化剂。首先,称取2份3 g γ-Al2O3分别浸入到0.2 mol/L的Co(NO3)2· 6H2O溶液与0.05 mol/L La(NO3)2·3H2O和0.2 mol/L Co(NO3)2·6H2O的混合溶液中,在常温下搅拌1~ 2 min,使其混合均匀。在20 ℃的环境下,超声浸渍160 min并转移至烘箱中烘干。烘干后的样品转移至马弗炉中在600 ℃下恒温焙烧5.5 h,待其冷却至室温后取出研磨,过筛取一定目的产品,即得到Co/γ-Al2O3与La/Co-γAl2O3催化剂。

1.3 实验方法

1.3.1 杀螟丹农药模拟废水的配置

称取一定量市售杀螟丹农药于容量瓶中,用去离子水定容至1 L。即得实验所需模拟废水,现用现配。经过多次测定,得到模拟废水的COD范围在770~800 mg/L之间。

1.3.2 催化剂的催化性能试验

通过杀螟丹模拟废水中COD的去除率来评价改良催化剂的性能。取100 mL杀螟丹模拟废水于锥形瓶中,用稀盐酸和NaOH溶液调节pH,加入适量催化剂和H2O2,置于不同功率下的微波反应设备中,微波辐照一定时间,取出冷却至室温,用NaOH溶液调节pH至9左右。静置,过滤,取上清液测定水样的COD。

1.3.3 催化剂回收再利用实验

通过抽滤的方式分离催化剂,清洗-烘干的方式对催化剂进行回收再利用。然后再按上述实验方法继续处理杀螟丹模拟农药废水。催化剂回收并循环使用3次,分别测得其处理后水样中的COD。

1.4 表征方法

采用XRD、SEM、TEM、BET分别对2种催化剂进行表征分析,观察其结晶程度、分散性、整体结构、孔径结构。

COD可用于分析杀螟丹模拟废水中有机物污染的情况,以COD去除率作为降解指标,判断催化剂的降解性能。COD的测定采用重铬酸盐法(HJ 828—2017)。

2 结果与讨论

2.1 表征结果

2.1.1 XRD分析

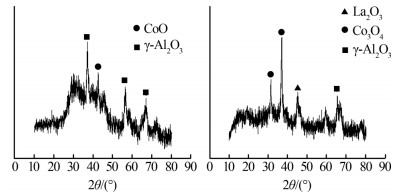

Co/γ-Al2O3和La/Co-γAl2O3的XRD见图1。

图1

由图1可知,2种催化剂均在谱图上生成了相应物质的衍射峰。Co/γ-Al2O3在42.582°出现的CoO衍射峰,表明催化剂Co/γ-Al2O3的活性组分以CoO形态存在,结晶较好。图中存在着多个γ-Al2O3的特征峰,说明CoO的分散性不是特别的好;La/Co-γAl2O3在44.843°出现La2O3的衍射峰,在31.317°和36.902°出现Co3O4的衍射峰,表明催化剂La/Co/γ-Al2O3的活性组分以Co3O4和La2O3形态存在。其中La2O3的衍射峰较小、较宽,说明La2O3的含量少且高度分散在催化剂表面;Co3O4的衍射峰相对于CoO的衍射峰变宽,说明在掺入La后,团聚现象得到了改善。

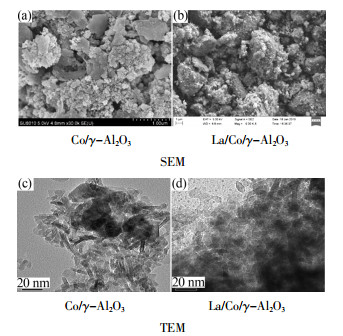

2.1.2 SEM和TEM分析

图2

2.1.3 BET分析

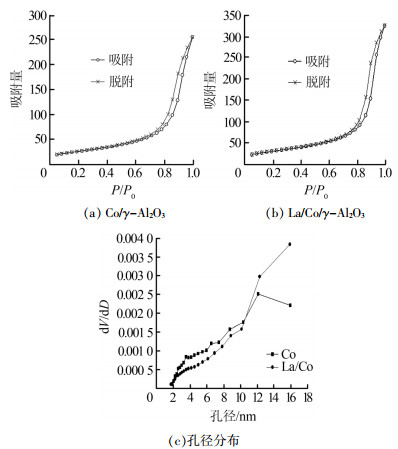

Co/γ-Al2O3和La/Co-γAl2O3的N2吸脱附等温曲线和孔径分布见图3。

图3

由图3可知,Co/γ-Al2O3经过La改性后其吸脱附量有了明显的提高,孔径分布的峰值出现在14~18 nm之间,表明该种催化剂的孔径多在该区间内,La/Co/γ-Al2O3的峰值更高,表明在经过改性后,催化剂的孔径分布更加集中于该区间内,相比原催化剂Co/γ-Al2O3,孔径变得相对均匀,从而导致催化剂吸附量的增加。

Co/γ-Al2O3和La/Co-γAl2O3的BET测试结果见表1。

表1 BET测试结果

| 催化剂 | 比表面积/(m2·g-1) | 孔容/(cm3·g-1) | 孔径/nm |

| Co/γ-Al2O3 | 94.045 8 | 0.198 3 | 7.582 |

| La/Co/γ-Al2O3 | 115.851 2 | 0.239 6 | 7.627 |

2.2 催化剂粒径对催化性能的影响

将相同条件下制备出的Co/γ-Al2O3分别过不同目的筛子,对催化性能进行测试,结果见表2。

表2 不同催化剂粒径对催化性能的测试结果

| 种类 | 催化剂颗粒大小 | COD去除率/% |

| 1 | 0.297~0.177 mm(50~80目) | 59.25 |

| 2 | 0.177~0.147 mm(80~100目) | 64.39 |

| 3 | >0.147 mm(>100目) | 62.42 |

由表2可知,催化剂颗粒大小在0.177~0.147 mm(80~100目)的COD去除率最高。当粒径过大时,虽然负载的活性组分会增加,但是,其活性组分的比表面积会减少,导致COD去除效率的降低。当粒径过小时,虽然其比表面积会增大,但活性组分颗粒在微波的高温环境下易脱落,导致催化剂出现整体性能的下降。所以实验采用0.177~0.147 mm(80~100目)大小的催化剂颗粒。

2.3 微波催化氧化降解过程中的影响因素

2.3.1 微波功率对催化剂性能的影响

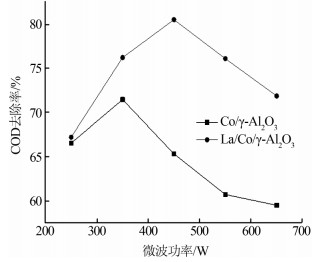

量取10份100 mL杀螟丹模拟废水于锥形瓶中,调节pH至5,其中5份加入0.50 g Co/γ-Al2O3催化剂,其余加入0.50 g La/Co/γ-Al2O3催化剂,待催化剂投加完加入0.2 mL H2O2后置于微波设备中,分别在250、350、450、550、650 W条件下反应8 min,考察不同微波功率对COD去除率的影响,结果见图4。

图4

由图4可知,COD去除率随着微波功率的增大先升高后降低。微波催化氧化是通过对催化剂表面位点定位加热,在液体与催化剂表面形成温度差,H2O2接触到催化剂表面,产生·OH,从而对有机物进行高效的降解。当功率过低时,液体与催化剂表面的温度差不明显,产生的·OH数量不足,无法完全降解水中的有机物;但当功率过高时,会导致液体与催化剂表面的温度差梯度过高,导致H2O2还未接触到催化剂表面就自行分解,减少了·OH的量,从而导致COD去除率降低。所以La/Co/γ-Al2O3的最佳功率为450 W,此时COD去除率为80.54%,相对于Co/γ-Al2O3的去除率有明显的提高。

2.3.2 pH对催化剂性能的影响

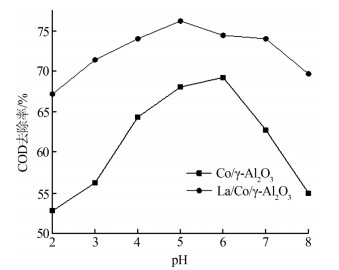

量取14份100 mL杀螟丹模拟废水于锥形瓶中,其中7份加入0.50 g Co/γ-Al2O3催化剂,其余加入0.50 g La/Co/γ-Al2O3催化剂,分别调节pH至2、3、4、5、6、7、8,待催化剂投加完加入0.2 mL H2O2后于微波设备中450 W条件下反应8 min,考察不同pH对COD去除率的影响,结果见图5。

图5

2.3.3 H2O2投加量对催化剂性能的影响

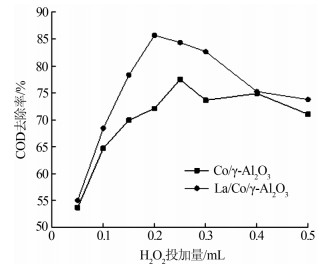

量取16份100 mL杀螟丹模拟废水于锥形瓶中,调节pH至5,其中8份加入0.50 g Co/γ-Al2O3催化剂,其余加入0.50 g La/Co/γ-Al2O3催化剂,分别加入0.2、0.10、0.15、0.20、0.25、0.30、0.40、0.50 g H2O2后于微波设备中450 W条件下反应8 min,考察不同H2O2投加量对COD去除率的影响,结果见图6。

图6

由图6可知,在微波催化下,H2O2在催化剂表面生成·OH,当H2O2投加量小于0.2 mL时,生成的·OH无法充分降解溶液中的有机物,所以导致COD去除率较低。因为H2O2为两性物质,既能生成·OH,当其过量时也能除去·OH。随着H2O2投加量的继续增加,溶液中的·OH数量开始减少,COD去除率出现下降的趋势。所以最佳的H2O2投加量为0.2 mL,其COD去除率可达85.76%,同时可以看出经过La的掺入,COD去除率明显提高。

2.3.4 催化剂投加量对催化性能的影响

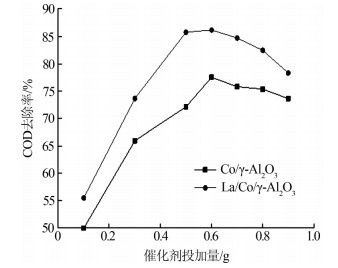

量取14份100 mL杀螟丹模拟废水于锥形瓶中,调节pH至5,其中7份分别加入0.10、0.30、0.50、0.60、0.70、0.80、0.90 g Co/γ-Al2O3催化剂,其余分别加入0.10、0.30、0.50、0.60、0.70、0.80、0.90 g La/Co/γ-Al2O3催化剂,待催化剂投加完加入0.20 mL H2O2后于微波设备中450 W条件下反应8 min,考察不同催化剂投加量对COD去除率的影响,结果见图7。

图7

由图7可知,随着催化剂投加量的增加,COD去除率呈现逐渐增大的趋势,继续增加催化剂投加量,COD去除率基本趋于平稳,甚至会出现略微下降的趋势。在与微波联用时,微波对催化剂的表面位点进行加热,这些加热的点称为“热点”,H2O2在接触到这些“热点”后会产生·OH。随着催化剂投加量的增加,“热点”的数量也会增加,·OH生成的量也会增加,从而提高了COD去除率;但当投加量过多时,虽然·OH生成的速度也会加快,但是因为降解速度的加快,降解产物会被催化剂吸附到活性中心〔8-9〕,导致催化剂的性能下降。所以Co/γ-Al2O3催化剂的最佳投加量应为0.5 g,此时COD去除率可以达到86.16%,相比于Co/γ-Al2O3有较为明显的提高。

2.4 催化剂回收再用性能测试

在废水处理中,催化剂的稳定性也十分重要。经过多次处理,因为外界环境的不断改变,催化剂上的活性组分可能会流失;同时催化剂回收利用需要再次焙烧-烘干,可能会导致催化剂结构的崩塌损坏,孔道的堵塞,活性组分脱落与粒径增大。这些因素会导致COD去除效率明显下降。考察催化剂的重复再用效率,结果表明,La/Co/γ-Al2O3催化剂在3次重复利用后,仍有着65%以上的COD去除率,保持着较高的去除率。可见,该复合催化剂有着较高的稳定性,可以多次重复利用,以节约实际应用中废水处理的成本。

3 结论

(1)由XRD、SEM、TEM、BET等表征可以看出,Co/γ-Al2O3在掺入La后,催化剂上的活性组分可以较为分散地分布在催化剂表面,团聚现象得到明显改善,提高了催化剂的催化效率。

(2)在pH为5,微波功率为450 W,La/Co/γ-Al2O3催化剂投加量为0.5 g,H2O2投加量为0.20 mL的条件下,对杀螟丹模拟废水的COD去除率最高可达88.2%,相对Co/γ-Al2O3催化剂提高了10%左右。

(3)在La/Co/γ-Al2O3催化剂的稳定性能测试中,经过3次回收再用催化剂仍能保持着65%以上的COD去除效率,可见,该复合催化剂有着一定的可回收性,在废水处理中可以节约成本。

参考文献

The status of pesticide pollution in surface waters(rivers and lakes) of greece. Part Ⅰ. review on occurrence and levels

[J].DOI:10.1016/j.envpol.2005.07.024 [本文引用: 1]

Degradation of sulfamethoxazole by microwave-activated persulfate:Kinetics, mechanism and acute toxicity

[J].

Catalysts based in cerium oxide for wet oxidation of acrylic acid in the prevention of environmental risks

[J].DOI:10.1016/j.apcatb.2003.09.019 [本文引用: 1]

Magnetic properties of Co3O4 nanoparticleson graphene substrate

[J].

Photoassisted Fenton degradation of nonbiodegradable azo-dye(Reactive Black 5) over a novel supported iron oxide catalyst at neutral pH

[J].

Wet peroxide oxidation of phenol over mixed pillared montmorillonites

[J].

A novel catalyst of Cu-Bi-V-O complex in phenol hydroxylation with hydrogen peroxide

[J].DOI:10.1006/jcat.2000.2901 [本文引用: 1]

津公网安备 12010602120337号

津公网安备 12010602120337号