酸性工业废水进入城镇污水处理厂后会严重抑制生化系统微生物的活性,造成微生物中毒,出现污泥解絮上浮现象,甚至导致生化系统崩溃。如果不及时进行人为干预,会对污水厂生化处理系统造成长久的不利影响,并最终影响出水达标。笔者对桓台污水处理厂酸性工业废水进入其生化系统后造成的活性污泥系统污泥解絮上浮现象进行了研究,并对污水厂采取的应急调控措施和调控前后的处理效果进行了分析,建立了应对污泥上浮的有效预防及调控措施模式。

1 桓台污水处理厂背景简介

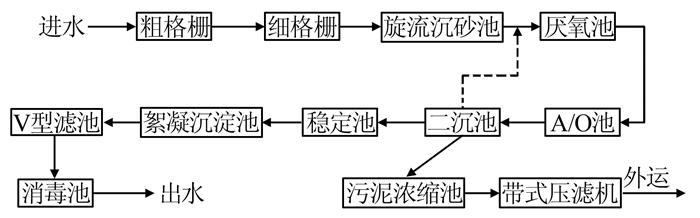

桓台污水处理厂于2005年由天津环科水务开发有限公司与桓台县人民政府合作建成,后于2015年转让给葛洲坝。桓台污水处理厂分2期建设,总处理规模达5万m3/d,处理出水水质均达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918—2002)的一级A标准。其中,一期设计规模2.5万m3/d,目前实际处理量约2万m3/d,采用百乐克生化工艺;二期设计规模2.5万m3/d,目前实际处理量约1.5万m3/d,采用AAO+活性砂处理工艺。由于污水厂夜间进水量减少,偷排的酸性废水基本上全部进入一期处理系统,因此一期生化系统为本次酸性废水的冲击对象和研究对象。其工艺流程如图1所示。

图1

2 工业酸性废水冲击导致污泥上浮及应对调控实例的描述与分析讨论

2.1 污泥上浮情况的出现

2018年9月27日,发现桓台污水处理厂一期生化池(厌氧池和多级A/O池)表面出现聚集浮泥,颜色发白,生化池气味接近于进水味道。另外,当日污水厂出水氨氮检测值出现升高趋势,由前日的0.47 mg/L升高到0.66 mg/L;同时一期沉淀池的出水浑浊度上升,稳定池出水SS由污泥上浮前的10 mg/L左右上升到20 mg/L以上。污水厂为确保出水氨氮达标,于27日下午加大了一期生化池的曝气量,生化池表面浮泥反而进一步增加。

2.2 原因分析

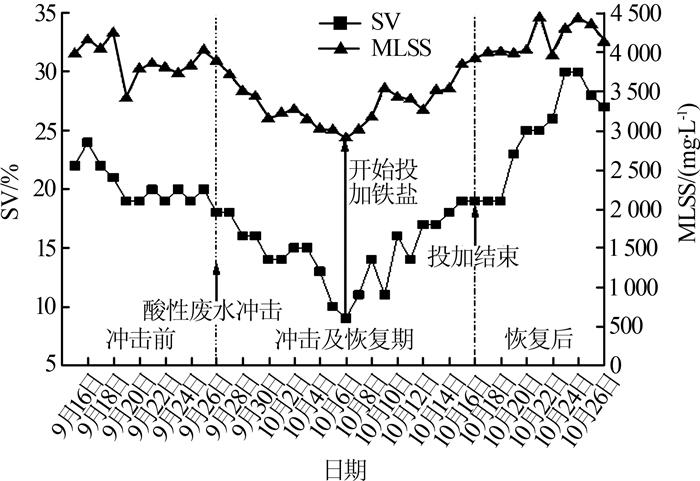

2018年9月26日,桓台污水处理厂化验室通过每日监测数据发现,混合进水pH为5.5,严重低于正常进水pH范围(6~9),由此判断26日凌晨进水中混杂着酸性废水;污泥沉降比较往常也呈现下降趋势,且上清液浑浊。9月27日开始,厌氧池和A/O池表面出现少量浮泥,经显微镜观察发现,污泥发散,存在许多豆形虫,其他原后生动物变少。由于出水氨氮较高,在加大曝气量后,松散的污泥絮体被进一步打散,污泥上浮并没有得到缓解,生化池表面浮泥反而增厚。测定30 min污泥沉降比(SV)发现,SV由正常情况的20%~25%下降至小于10%,MLSS也由之前的3 900~4 500 mg/L下降至2 800~3 100 mg/L。

综上,可断定有较大量酸性废水对污水厂一期系统造成了冲击,剧烈的pH波动抑制了污泥活性,使一期生化池出现污泥解絮,呈现污泥上浮现象。微生物的生长有其最适的pH范围,一般市政污水处理厂的活性污泥微生物适合在6~9的pH范围内生长,pH过高或过低对微生物的活性都会造成严重影响〔1〕。当曝气池pH < 4时,微生物会受到抑制,出现污泥上浮。系统的pH越低,上浮污泥量越多。另有研究表明,当pH < 7时,硝化速率下降,当pH < 5.5时,硝化细菌的活性极弱〔2〕。另外,增大曝气量,反而加剧了污泥的解絮,原因是生化池部分污泥的活性降低,絮体变得松散,过量曝气造成大量菌胶团被打散,污泥解絮,污泥大量上浮形成大片浮泥。

2.3 工艺调控措施

污泥上浮的原因确定后,桓台污水处理厂采取了有针对性的调控措施。

2.3.1 确保污水厂调控期间无工业废水冲击

对上游排污单位进行排查,确保工业废水偷排情况不再发生。同时,污水厂加强了对进水口水质的监测频次,尤其是夜间的监测,发现问题后做到及时上报,及时关停进水。

2.3.2 调整运行负荷

合理分配一期生化系统与二期生化系统的污水进水量,降低一期生化处理系统的处理负荷。根据以往运行经验,二期系统满负荷运行时压力较大,而控制在90%的运行负荷(2.25万m3/d)以下可使出水稳定达标。因此,从10月6日起一期处理系统由之前80%的运行负荷(2万m3/d)降至50%(1.25万m3/d),其余约2.25万m3/d的污水全部由二期生化系统承担,以减少一期的处理压力,为微生物的生长创造条件。

2.3.3 调整气水比

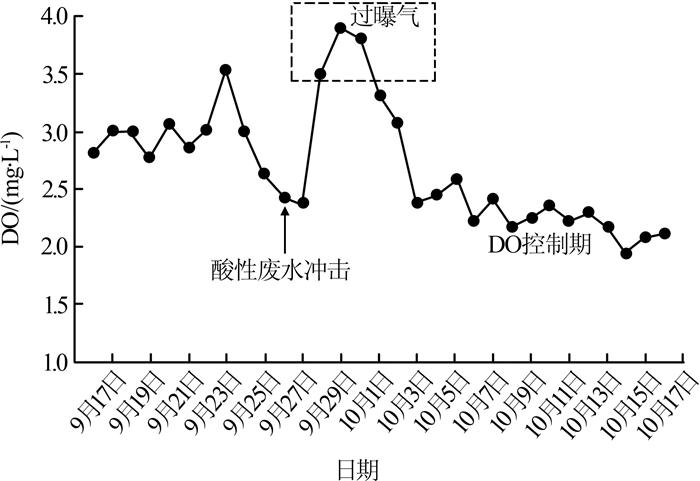

图2

2.3.4 投加铁盐增强絮凝性

除了调整污水处理厂一期生化系统的运行条件外,为加快生化系统的恢复速度,在一期生化池的末端连续投加聚合硫酸铁。投加铁盐的主要目的是通过聚合硫酸铁溶于水后产生的大量正电荷与污泥表面的负电荷进行电性中和,使其脱稳,加强解絮的污泥碰撞、表面吸附、吸引,使其结合生成较大颗粒的絮凝体截留下来,以避免系统大量污泥的流失。另有研究发现,含有50 mg/L铁盐的活性污泥系统的脱氢酶活性和电子传递体系活性相比传统活性污泥系统均提高了50%左右〔3〕。脱氢酶活性和电子传递体系活性能够很好地反映泥中微生物量和对污染物分解能力。由于高浓度的聚合硫酸铁会对污泥活性产生抑制〔4〕,所以聚合硫酸铁投加量控制在20~50 mg/L。10月6日起,在一期好氧池末端开始投加聚合硫酸铁,采用连续投加的方式,投加量为50 mg/L。投加前好氧池MLSS为2 904 mg/L,浮泥几乎覆盖了整个好氧池。投加后,10月10日MLSS升高至3 422 mg/L,SV达到16%,浮泥面积减少约50%,效果初显,由此将聚合硫酸铁投加量减小至30 mg/L。10月14日,生化池MLSS升至3 534 mg/L,浮泥面积约占池表面的20%,污泥沉降比基本恢复正常,继而聚合硫酸铁投加量改为20 mg/L。10月16日,MLSS恢复至3 920 mg/L,聚合硫酸铁投加结束。在此期间,每个运行班组对二沉池测2次pH,控制pH为6.7~7.0。聚合硫酸铁投加前期,由于系统污泥量较少,无剩余污泥排放;污泥上浮消除效果初显时,系统污泥浓度逐渐恢复,开始适当排放剩余污泥,并逐渐增加剩余污泥的排放量,增强微生物代谢能力,直至逐步恢复至正常量。聚合硫酸铁投加10 d后,MLSS恢复至接近4 000 mg/L,SV为19%,恢复效果明显。酸性废水冲击及调控前后SV和MLSS的变化如图3所示。

图3

2.4 调控前后处理效果对比

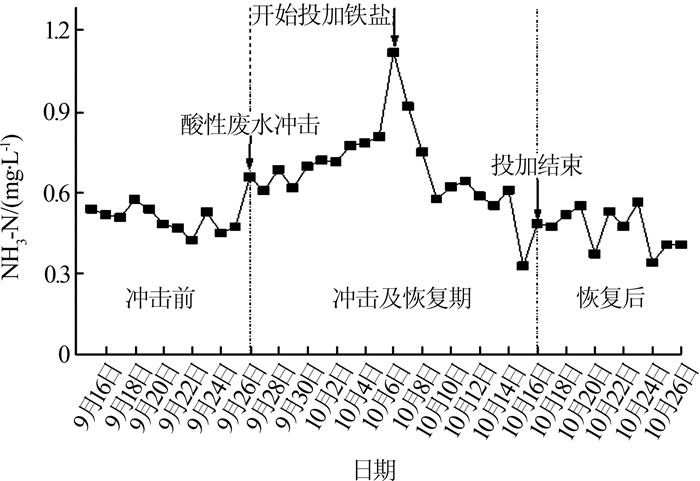

图4

图5

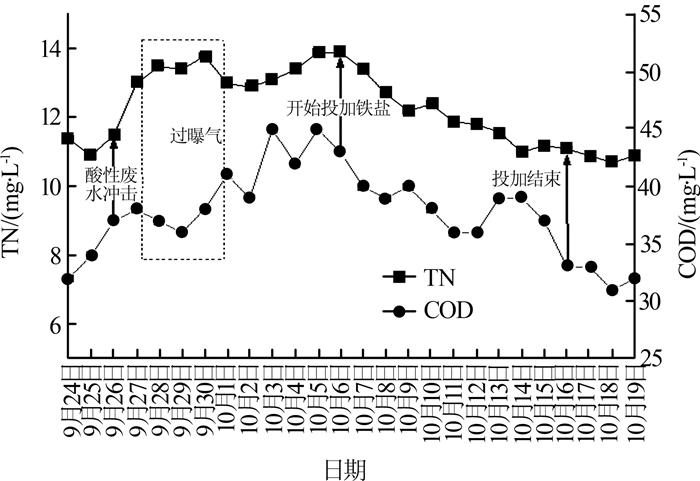

由图5可以看出,由于酸性废水的冲击,TN及COD去除率下降。过曝气阶段,外回流使得溶解氧进入厌氧段,进一步影响了TN的去除。调控措施实施后,出水TN逐渐降低至冲击前的11.1 mg/L,COD降低到33 mg/L。通过减少负荷、合理控制气水比、投加聚铁截留解絮污泥这3项措施,使生化系统得以恢复正常,有效应对了酸性废水冲击造成的污泥上浮,稳定了处理效果。

3 结论及建议

工业酸性废水的偷排对下游污水处理厂的生化系统会造成很大冲击,可使污泥解絮,污泥沉降性变差,导致污泥上浮严重,影响生化系统的处理效果。通过科学合理的工艺调控,即降低污泥上浮的生化系统运行负荷,控制合理的气水比,添加适量的聚合硫酸铁截留解絮浮泥,可以使生化系统快速恢复活性,避免了处理出水水质超标。如果进水存在COD低或可生化降解COD偏低时,还可以辅助投加共代谢碳源,如葡萄糖,提高微生物的浓度和活性。另外,为了避免工业酸性废水冲击,建议污水处理厂尽可能在进水端加设在线监测及预警装置,及时发现问题,及早进行工艺调控。

津公网安备 12010602120337号

津公网安备 12010602120337号