随着农村污水治理工作的推进和污水资源化理念的推广,农村生活污水的分质收集与资源化成为重要的研究和应用方向。农村灰水的收集-处理-回用模式逐渐受到重视。农村灰水是指除厕所污水以外的农村生活污水,具体包括农户日常生活产生的洗浴污水、洗漱污水、洗涤污水及餐厨污水等〔1〕。灰水水量占生活污水总量的70%左右〔2〕,开展灰水收集、处理与回用不仅可降低污水收集和处理系统的水量负荷,还可减少水资源消耗〔3〕。灰水基本不含粪污,污染物浓度较低且致病菌较少,适宜在收集处理后进行资源化利用〔2,4〕。与农村生活污水的收集处理模式不同〔5〕,为便于回用,农村灰水的收集-处理-回用模式以村落集中收集处理和分散收集处理为主,很少采用纳入城镇污水管网的模式〔3〕。常用的回用方式包括农业灌溉、室外冲洗、景观用水及室内冲厕等〔3〕。

我国农村灰水资源化工作仍处于起步阶段,灰水收集-处理-回用系统技术及运行方面仍存在许多问题。为推进农村灰水的高效收集处理和安全回用,提升灰水收集-处理-回用系统的集成科学性和可靠性,笔者对农村灰水收集-处理-回用系统的研究及应用现状进行分析,剖析农村灰水系统存在的问题,提出针对性的优化建议并对未来农村灰水系统的发展趋势进行展望。

1 农村灰水系统现状

根据子系统功能的不同,农村灰水系统可分为收集系统、处理系统及回用系统3部分,如图1所示。

图1

1.1 收集系统

(1)管道系统。管道系统由多级灰水管道、检查井、隔油池、沉泥井等设施组成,以重力流管道为主。与沟渠系统相比,灰水管道系统在收集效率、污染控制、防止致病菌扩散及提升村容村貌等方面具有明显优势,但其建设和运行过程存在成本较高、堵塞频发、乱接错接的问题。排水管道的建设成本一般占排水系统总投资的70%以上〔8〕,目前农村灰水管道设计过程中往往套用城镇排水系统的经验数据,导致设计管径过大,增加了管道建设成本。同时过大的管径致使开挖道路面积增大,给农村狭窄街道的施工造成困难,也严重影响居民正常生活。在灰水管道运行过程中,有的农户自行拆除下水道滤网,将菜叶、湿巾、包装袋等杂物冲入下水道,易造成管道堵塞。个别农户自行改造接户管道,将化粪池黑水接入灰水管道,影响末端处理与回用。

(2)沟渠系统。沟渠系统是低收入农村地区普遍采用的灰水收集系统。排水沟渠建设成本低廉,具有一定污染物去除效果〔9〕,且对水力条件、异物的适应能力高于管道系统。但沟渠内的灰水直接暴露在空气中,夏季易散发异味,且流速较低易滋生蚊虫,冬季易结冰。灰水沟渠在雨季汇入大量泥沙和雨水,一方面泥沙会堵塞灰水处理设施,另一方面雨水稀释了污染物,造成进水浓度过低,影响处理设施的正常运行。

1.2 处理系统

灰水处理工艺复杂多样,生物、生态及物化等工艺均有广泛研究和应用。常用的灰水处理系统如表1所示。

表1 常用农村灰水处理系统

Table 1

| 项目 | 处理系统 | 技术优势 | 应用问题 | 不建议应用的情景 |

|---|---|---|---|---|

| 生物法 | 厌氧沉淀池 | 造价低廉,施工简易,运行无能耗 | 处理效果差,异味明显 | 处理要求高且无后续处理设施的地区 |

| 厌氧滤池 | 处理效果优于厌氧沉淀池,造价低廉,运行无能耗 | 处理效果差,异味明显 | 处理要求高且无后续处理设施的地区 | |

| 生物转盘 | 无需曝气,动力消耗低,污泥量少 | 低温时处理效果差 | 严寒地区 | |

| 曝气生物滤池 | 处理效果好,无需设置二沉池和污泥回流系统 | 进水颗粒物浓度要求高,反冲洗要求高 | 运维资金和技术人员保障能力不足的地区 | |

| 移动床生物膜反应器 | 处理效果好,无需反冲洗,设施占地小 | 曝气量和搅拌强度控制要求高 | 运维资金和技术人员保障能力不足的地区 | |

| 膜生物反应器 | 处理效果好,无需设置二沉池和污泥回流系统,病原菌控制效果好 | 膜污染和膜堵塞控制要求高,运维费用高 | 运维资金和技术人员保障能力不足的地区,没有高标准回用水质要求的地区 | |

| 序批式活性污泥反应器 | 处理效果好,无需设置二沉池和污泥回流系统,运行灵活 | 自动化控制要求高 | 运维资金和技术人员保障能力不足的地区 | |

| 生态法 | 人工湿地 | 造价低廉,运维简单,景观良好 | 低温条件处理效果下降,易冻结 | 严寒地区 |

| 生态滤池 | 造价低廉,施工简易,运维简单 | 进水颗粒物浓度要求高,低温易冻结 | 严寒地区 | |

| 土地渗滤 | 造价低廉,对地表景观影响小 | 处理效果不稳定,可能影响地下水 | 易造成地下水污染的地区 | |

| 物化法 | 物理过滤 | 造价低廉,运维简单 | 对可溶性污染物去除能力有限 | 在联户处理、村落集中处理的地区单独使用 |

(1)生物处理系统。生物处理系统是农村污水的主流处理系统,在灰水处理中也有广泛应用,主要分为厌氧系统和好氧系统两大类。常用的厌氧系统包括厌氧沉淀池、厌氧滤池等,由于对有机物去除能力有限且异味明显,通常作为好氧生物处理或生态处理的预处理系统,不单独使用。好氧系统对有机物去除率高、出水水质好,根据处理原理不同分为生物膜法和活性污泥法。

(2)生态处理系统。生态处理系统具有造价低廉、运维便利、能耗低的优势,逐渐成为农村灰水处理的主流工艺。当灰水回用方式为农田灌溉时,处理设施出水水质仅需满足《农田灌溉水质标准》(GB 5084—2021)的要求,无需深度处理,适合采用生态处理系统。人工湿地(CW)、生态滤池和土地渗滤是常用的灰水生态处理系统,其中以CW应用最为广泛。CW可通过土壤和滤料的吸附过滤、微生物的代谢以及湿地植物的吸收作用去除灰水中的悬浮物、有机物、氮、磷等污染物,分为表面流CW、水平潜流CW及垂直流CW〔17〕,其中垂直流CW对污染物的综合去除效果较好〔18〕。因大部分CW为露天运行,其在北方地区的冬季容易冻结,导致处理效果下降,因此冬季严寒地区不适合采用CW等生态工艺作为核心灰水处理工艺。

1.3 回用系统

农村灰水回用系统主要分为消毒系统、储水系统和输配系统,其中以消毒系统最为关键。灰水中含有大量致病微生物〔23〕,因此回用时应关注致病风险。相关研究证实,CW等常用灰水处理工艺对致病菌的去除效果有限〔24〕,为实现灰水回用安全应消毒处理〔25〕。消毒系统分为加氯消毒系统、紫外消毒系统和臭氧消毒系统等,其中加氯消毒系统和紫外消毒系统应用较多〔20〕。加氯消毒系统主要采用次氯酸盐消毒剂〔18〕,成本低廉且余氯可持续保持消毒效果〔26〕,缺点在于会产生消毒副产物以及氯元素在农业灌溉时可能对土壤和植物造成不利影响〔24〕。紫外消毒不产生消毒副产物且不会增加灰水盐分,但不具有持续消毒效果,易造成消毒不彻底〔18〕。加氯消毒和紫外消毒对进水的悬浮物浓度和浊度要求较高〔26-27〕,需在消毒前降低进水的悬浮物浓度和浊度,才能实现稳定可靠的消毒效果。

2 优化建议

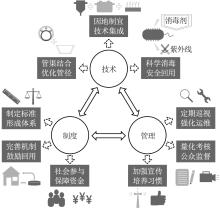

农村灰水收集-处理-回用系统的技术类型多样,应结合当地特点与需求,科学设计、规范建设并保障运维效果,从技术、管理和制度层面科学推进农村灰水的资源化利用,如图2所示。

图2

2.1 技术层面

在有条件的地区优先推行管道排水,条件尚不充分的地区推行管渠结合的排水系统,利用管道卫生条件较好和沟渠成本低廉的优势,提高灰水收集系统的经济可行性。合理优化灰水管径,优先采用小管径排水系统(干管管径<200 mm的重力流排水管道系统)〔28〕,其成本低廉、开挖道路面积小,适合现行条件下的农村灰水收集〔29〕,且在优化管道运维和削减处理设施污染负荷方面有积极意义〔30〕。因地制宜,合理集成生物、生态和物化处理工艺,避免盲目追求MBR等先进处理工艺,造成资金浪费。避免在冬季严寒地区使用生态处理工艺为主的处理系统,集成生物处理和物化处理系统保障冬季的灰水处理效果。在条件允许的地区利用风能和太阳能等清洁能源为灰水处理设施供能,降低运行能耗和费用。灰水回用灌溉时进行低剂量加氯或紫外消毒处理,随后采用滴灌等非喷洒型输配系统,避免形成微生物气溶胶。再生水灌溉可能造成土壤盐分的累积〔31〕,消毒时应控制含氯消毒剂的用量。灰水回用于冲洗和景观时,在生物/生态处理后采用砂滤+加氯消毒方式进行消毒,保证储水和输配水系统中含有适宜浓度的余氯。

2.2 管理层面

关注灰水收集和回用系统的维护,定期巡视灰水管道和沟渠,及时排查检修淤积和堵塞问题,强化消毒系统和储水系统的运行维护,以保证灰水回用安全。建立考核机制、健全考核体系、明确责任到人,应用物联网技术将灰水集中处理及回用系统的运行和水质数据联网公示,建立公众监督与投诉平台,鼓励农村居民参与灰水收集-处理-回用系统的运行监督。加强宣传教育,号召农村居民养成良好的排水习惯,避免大块异物进入灰水管道,杜绝将黑水接入灰水管道的行为,并引导居民积极采取相应防护措施,接触灰水后勤洗手,降低室外灰水回用的风险。

2.3 制度层面

拓展融资渠道,创新收益模式,采用多种方式鼓励社会资本参与农村灰水系统的建设和运维。在经济条件允许的地区对农村灰水系统的建设运维提供专项资金支持。在有条件开展灰水回用的地区建立灰水回用经济补偿机制,对优先开展灰水回用的农村在财政支持上予以倾斜,定期组织灰水回用优秀案例评选并进行推广。在推进乡村振兴的过程中,逐步在地方规划和各项行动计划中对灰水回用率提出要求。目前我国尚无针对农村灰水收集-处理-回用的技术标准,各地在灰水系统设计时缺乏有效参考,应推进相关标准的制定工作。市场上灰水设备类型多样,选型困难,应推进标准化认证工作,保障设施质量与运行效果,形成规范化的灰水技术系统和设备体系。

3 发展趋势

农村灰水系统的科学研究、技术开发和工艺应用发展趋势可总结为4个方面:(1)在物质迁移转化及调控方面,研究灰水系统中持久性有机污染物等新兴污染物的迁移转化规律,以保障回用安全,同时研究盐分及氮、磷元素的迁移转化规律以提升农业灌溉回用效益。(2)在微生物特征解析及风险控制方面,探明灰水系统是否具有致病微生物的传播和富集风险,并开发相应的微生物风险控制技术。(3)在低温处理可靠性提升及配套技术研发方面,研发能够适应低温的灰水处理技术及设备,并提出系统低温运行解决方案。(4)在管道和沟渠收集系统决策方面,基于我国农村复杂多样的地理环境和社会经济现状,通过全生命周期的效益评估实现灰水收集系统选型的科学决策。

4 结论

(1)农村灰水收集系统分为管道系统和沟渠系统,处理系统以RBC、BAF、MBR等生物处理工艺、CW等生态处理工艺、物理过滤等物化处理工艺为主,回用系统的消毒方式以加氯消毒和紫外消毒应用较多。

(2)灰水管道造价过高和处理设施冬季运行效果差是常见问题。技术上应因地制宜,优化灰水收集管道管径,强化处理与回用技术集成并推进科学消毒;管理上应强化运维、量化考核并加强宣传;制度上应保障资金、鼓励回用并制定标准,统筹推进农村灰水的资源化利用。

(3)应开展新兴污染物、盐分、致病微生物等在灰水系统中的迁移转化规律和环境影响研究,研发能够适应低温环境的农村灰水处理技术和设备,并科学评估管道系统和沟渠系统的综合效益。

参考文献

微型复合垂直流人工湿地处理农村灰水试验研究

[J].

Experimental study on treatment of grey water by mini‑integrated vertical‑flow constructed wetland

[J].

因地制宜,构建适宜的农村污水治理体系

[J].

Treatment in accordance with local conditions and construction of suitable rural sewage treatment system

[J].

Greywater in the drains of a sewered community in Ghana

[J].

Greywater characterization and generation rates in a peri urban municipality of a developing country

[J].

不同农村污水收集处理方式的经济性比较

[J].

Economic comparison of different rural sewage treatment patterns

[J].

农村不同排污方式水质调查与治污新策略

[J].

Water quality survey for different drainage ways of sewage and new strategy for pollution control in rural areas

[J].

灰水处理及回用技术研究综述

[J].

Review on grey water treatment and recycling technology

[J].

MBR和BAF用于以家庭回用为目的的灰水净化研究

[J].

Research on gray water purification using MBR and BAF for domestic toilet Flushing

[J].

半集中式处理系统灰水处理技术研究

[D].

Study on the greywater treatment technology of semi⁃centralized treatment system

[D].

Rotating biological contactors:A review on main factors affecting performance

[J].

曝气生物滤池技术进展

[J].

Progress on biological aerated filter technique

[J].

MBBR废水处理工程应用关键问题探讨

[J].

Discussion on key problems of engineering application of wastewater treatment for MBBR

[J].

生态卫生:可持续、分散式污水处理新概念

[J].

New concept of sustainable, decentralized wastewater treatment

[J].

人工湿地处理农村污水研究进展

[J].

Research progress of artificial wetland treatment of rural wastewater

[J].

Constructed wetlands for greywater recycle and reuse:A review

[J].

Advanced oxidation and disinfection processes for onsite net‑zero greywater reuse:A review

[J].

A review of greywater recycling related issues:Challenges and future prospects in Malaysia

[J].

灰水处理与回用的研究进展

[J].

Research progress on treatment and reuse of greywater

[J].

Treatment and effective utilization of greywater

[J].

Microbial quality assessment of household greywater

[J].

Greywater:limitations and perspective

[J].

生活污水源分离、分质处理与资源化

[J].

Progress in domestic wastewater source separation, separated treatment and resourcization

[J].

Risk‑based enteric pathogen reduction targets for non‑potable and direct potable use of roof runoff, stormwater, and greywater

[J].

我国城镇污水再生利用技术研究进展

[J].

Research progress of urban sewage reclamation technology in China

[J].

Decentralized systems technology fact sheet small diameter gravity sewers

[R].

农村小管径重力流灰水管道中生物膜细菌群落的特征

[J].

Characteristics of bacterial communities in the biofilms of rural gray water small diameter gravity sewer systems

[J].

Sewers induce changes in the chemical characteristics, bacterial communities, and pathogen distribution of sewage and greywater

[J].

再生(污)水灌溉生态风险与可持续利用

[J].

Ecological risks and sustainable utilization of reclaimed water and wastewater irrigation

[J].

津公网安备 12010602120337号

津公网安备 12010602120337号