在采矿过程中产生的废水和场地排水对于整体的自然环境,尤其是对水资源会造成影响〔1〕。正常的水体被金属矿山酸性废水(acid mine drainage,AMD)污染后,首先造成水体中pH降低,对水生物生长环境造成危害,影响其生长和繁殖;其次会影响当地地下水环境,并污染居民用水〔2〕。AMD中Cr(Ⅵ)含量较高,从废水中去除Cr(Ⅵ)是一项必要的任务〔3〕。水体中的铬大多都是阴离子,例如Cr2O72-和CrO2-〔4〕,且Cr(Ⅵ)易溶于水,难去除。而Cr(Ⅲ)以阳离子的形式存在,性质相对稳定并且在水里的溶解度较低,易于去除,因此Cr(Ⅵ)对环境的危害更大〔5〕。目前,吸附法去除废水中铬是应用最为广泛与灵活的一项技术〔6〕。为了可以有效地去除Cr(Ⅵ),研究者利用藻类、农林废弃物、微生物等作为生物吸附剂进行吸附,但是这种生物吸附剂吸附水中铬时受pH影响大,而AMD中pH较低〔7〕,所以在吸附工艺中,吸附剂的选择是核心〔8〕。褐煤的表面官能团多,阳离子交换性强〔9〕,且表面孔隙丰富,具有较大比表面积,在吸附过程中可以提供更多作用位点,所以在重金属修复方面,将褐煤作为制作吸附剂的材料不但可以废物利用,以废治废,还可以创造一定的社会效益与经济效益〔10〕。笔者拟采用Al2(SO4)3浸泡联合高温焙烧的改性方法对褐煤进行改性,通过无惰性气体保护的高温焙烧方法脱去褐煤结构中的自由水和结合水,使得褐煤表面的孔隙增大,并改变了褐煤原有的结构,提高褐煤的活性。基于这种化学-物理改性方法,来对比改性和未改性的2种褐煤对Cr(Ⅵ)的吸附效果,结合吸附等温线、吸附动力学原理等方法研究改性褐煤吸附Cr(Ⅵ)的特性和稳定性。利用SEM、BET、XRD和FTIR进行表征,分析改性和未改性2种褐煤对Cr(Ⅵ)的吸附机理。

1 实验部分

(1)改性褐煤:选用山西大同褐煤为原材料。选取60目(0.25 mm)褐煤,用去离子水清洗3~4遍,105 ℃烘干备用。样品记为PAC。取5 g预处理褐煤置于100 mL 0.1 mol/L Al2(SO4)3溶液中,放置在频率为44 Hz的超声清洗机中震荡60 min,用超纯水反复清洗后置于马弗炉中。将温度分别设置为200、300、400、500、600 ℃,在无惰性气体保护下焙烧2.5 h。样品分别记为200 ℃-PAC、300 ℃-PAC、400 ℃-PAC、500 ℃-PAC、600 ℃-PAC。

(2)吸附实验:取0.5 g改性褐煤置于50 mL 10 mg/L、pH=3的Cr(Ⅵ)溶液中。在室温条件下用磁力搅拌器搅拌,转速设置为150 r/min,吸附时间为4 h。过滤后采用二苯碳酰二肼分光光度法(GB 7467—1987)测定滤液中的Cr(Ⅵ),通过下式计算出改性褐煤对Cr(Ⅵ)的吸附率E(%)和吸附量qe(mg/g)。

式中:C0——溶液初始Cr(Ⅵ)的质量浓度,mg/L;

Ce——吸附后溶液中Cr(Ⅵ)的质量浓度,mg/L;

V——溶液的体积,L;

m——褐煤的质量,g。

2 结果与讨论

2.1 Al2(SO4)3改性褐煤的选择

取100 mL,0.1 mol/L的Al2(SO4)3溶液,加入褐煤后利用超声清洗机震荡60 min,用超纯水多次清洗后置于马弗炉中,焙烧温度分别设置为200、300、400、500、600 ℃,在无惰性气体保护的条件下焙烧2.5 h。不同焙烧温度下的改性褐煤对Cr(Ⅵ)的吸附率与吸附量见表1。

表1 不同焙烧温度的改性褐煤对Cr(Ⅵ)的吸附率与吸附量

Table 1

| 成分 | 原褐煤 | 200 ℃-PAC | 300 ℃-PAC | 400 ℃-PAC | 500 ℃-PAC | 600 ℃-PAC |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Cr(Ⅵ)吸附率/% | 36.80 | 80.00 | 71.42 | 74.28 | 99.04 | 86.66 |

| Cr(Ⅵ)吸附量/(mg·g-1) | 0.42 | 0.84 | 0.75 | 0.78 | 1.04 | 0.91 |

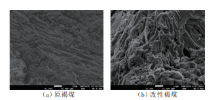

2.2 SEM分析

褐煤改性前后的SEM(×1 000倍)见图1。

图1

2.3 BET分析

褐煤及改性褐煤的孔容、孔径及比表面积见表2。

表2 褐煤及改性褐煤的孔容、孔径及比表面积

Table 2

| 样品 | 比表面积/(m2·g-1) | 总孔容积/(cm3·g-1) | 平均孔径/nm |

|---|---|---|---|

| 原褐煤 | 27.536 6 | 0.049 9 | 6.856 1 |

| 改性褐煤 | 20.317 1 | 0.040 9 | 8.069 0 |

由表2可知,原褐煤与改性褐煤的结构均有比较发达的孔隙结构,改性后的褐煤比表面积和总孔容积都有所减少,平均孔径增加,这可能是由于原褐煤经过无惰性气体保护高温焙烧改性时发生初步热解,结构疏松坍塌堵塞部分孔道。同时Al(Ⅲ)附着在褐煤表面的孔隙中也可能会发生堵塞现象,导致比表面积减少。

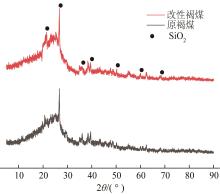

2.4 XRD分析

褐煤改性前后的XRD见图2。

图2

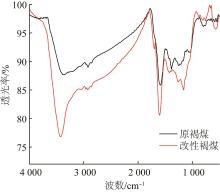

2.5 FTIR 分析

褐煤改性前后的FTIR见图3。

图3

由图3可知,谱带在3 420 cm-1的区域对应酚羟基伸缩振动吸收峰,说明原褐煤与改性褐煤表面都有羟基化合物存在,且褐煤经过改性后在该位置的峰强度增大,说明改性褐煤中羟基的含量有所增加,谱带在3 300~2 800 cm-1的区域为C—H伸缩振动区,其中在3 045 cm-1芳烃结构中的—CH、2 920 cm-1和2 851 cm-1处亚甲基(—CH2)和甲基(—CH3)的吸收峰宽度与高度都有所减弱〔16〕。说明在无惰性气体保护的高温焙烧改性条件下,褐煤发生了初步的热解反应,—CH3和—CH2缓慢地与被吸附在煤表面的氧原子发生反应,生成了固体碳氧中间产物(如含羟基化合物或过氧化氢),最终生成稳定的酚羟基、含羧基化合物等。其中在1 605 cm-1处的芳烃C

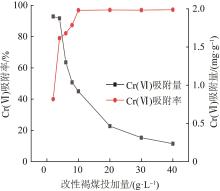

2.6 褐煤投加量对吸附效果的影响

Cr(Ⅵ)的初始质量浓度为10 mg/L,pH=3,设置500 ℃-PAC的投加量分别为0.1、0.2、0.3、0.4、0.5、1、1.5、2 g。将磁力搅拌器转速设为150 r/min持续吸附4 h后过滤,测定滤液中Cr(Ⅵ)浓度。分析吸附率和吸附量随500 ℃-PAC投加量的变化情况,改性褐煤投加量对Cr(Ⅵ)吸附效果的影响见图4。

图4

图4

改性褐煤投加量对Cr(Ⅵ)吸附效果的影响

Fig.4

Influence of dosage of modified lignite on Cr(Ⅵ) adsorption

由图4可知,改性褐煤投加量从2 g/L增至10 g/L时,Cr(Ⅵ)的吸附率由40%提升到了96.84%,增加了56.84%,增长速度快。吸附量由1.9 mg/g减少到 0.92 mg/g,减少了51.58%。当改性褐煤投加量超过10 g/L时,吸附率的提升并不是十分显著,当改性褐煤投加量达到2 g时,Cr(Ⅵ)的吸附率仅提高了1.05%。说明当500 ℃-PAC投加量为10 g/L时吸附达到平衡,为最佳投加量。在达到平衡点之前,增加改性褐煤的投加量可以为Cr(Ⅵ)提供更多吸附点位,从而迅速增加吸附率,在达到平衡点之后,由于水中的Cr(Ⅵ)浓度已确定,即使增加改性褐煤的投加量也难以提升去除率〔17〕,且继续增加投加量可能会引起改性褐煤颗粒团聚导致总比表面积减少并增加扩散路径的长度〔18〕。

2.7 反应时间对吸附的影响

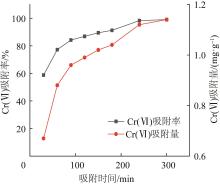

Cr(Ⅵ)的初始质量浓度为10 mg/L,pH=3,500 ℃-PAC的投加量为10 g/L。吸附时间分别为30、60、90、120、150、180、240 min。吸附结束后用滤纸过滤,测定溶液中剩余Cr(Ⅵ)的浓度,确定其吸附饱和的时间,吸附时间对Cr(Ⅵ)吸附效果的影响见图5。

图5

由图5可知,改性褐煤对废水中Cr(Ⅵ)的吸附率和吸附量都随时间的增加而增加,增加速率都会逐渐减小。反应进行到180~240 min时,Cr(Ⅵ)的吸附率和吸附量的变化都比较微弱,仅增加1.12%,说明反应已达到平衡状态。经过改性的褐煤可以为Cr(Ⅵ)提供更多的吸附位点,对Cr(Ⅵ)有较强的亲和能力。同时在酸性条件下,改性褐煤表面的正电荷与Cr(Ⅵ)阴离子有相互作用,会促进Cr(Ⅵ)的快速吸附。吸附时间在0~4 h时,Cr(Ⅵ)会优先进入改性褐煤的表面微孔;此时溶液中的Cr(Ⅵ)浓度较高,吸附反应动力势能较高,因而吸附率和吸附量的增长速度快。吸附时间持续增加后,改性褐煤的活性位点相对含量逐渐减少,Cr(Ⅵ)主要扩散到改性褐煤内表面,传质速度下降,因此最佳吸附时间为4 h。

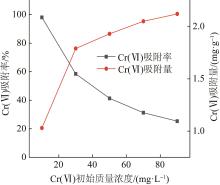

2.8 Cr(Ⅵ)初始质量浓度对吸附的影响

500 ℃-PAC的投加量为10 g/L,pH=3,吸附时间为4 h,废水中Cr(Ⅵ)的初始质量浓度分别为10、30、50、70、90 mg/L。吸附结束后测定Cr(Ⅵ),分析改性褐煤对Cr(Ⅵ)吸附率和吸附量随Cr(Ⅵ)初始质量浓度的变化情况,结果见图6。

图6

图6

Cr(Ⅵ)初始浓度对吸附效果的影响

Fig.6

Influence of initial concentration of Cr(Ⅵ) on adsorption

由图6可知,当Cr(Ⅵ)质量浓度由10 mg/L增至90 mg/L时,吸附率由98.09%降至25.35%吸附率下降了72.74%,改性褐煤的吸附率在Cr(Ⅵ)质量浓度达到50 mg/L后的下降速率减小;而改性褐煤对Cr(Ⅵ)的吸附量由1.03 mg/g增至2.12 mg/g,吸附量增加了105.83%。改性褐煤的吸附量在Cr(Ⅵ)质量浓度达到30 mg/L后增长速度减缓。由于改性褐煤吸附酸性废水中的离子是利用表面微孔进行吸附,当酸性废水中投加定量的改性褐煤,Cr(Ⅵ)浓度越小,就可以获得越多的活性位点;当溶液中Cr(Ⅵ)浓度较高时,Cr(Ⅵ)被吸附到改性褐煤的表面微孔中并逐渐累积,使得改性褐煤表面的Cr(Ⅵ)迅速饱和,吸附能力降低。想要吸附其余的Cr(Ⅵ),要使其缓慢地扩散到改性褐煤的内部,吸附过程将很难继续进行,因此选择Cr(Ⅵ)的初始质量浓度为10 mg/L。

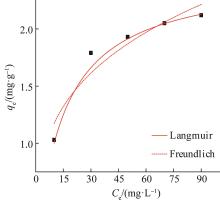

2.9 吸附等温线分析

Langmuir等温吸附模型:

Freundlich等温吸附模型:

式中:qm ——饱和吸附量,mg/g;

qe——平衡吸附量,mg/g;

Ce——吸附平衡质量浓度,mg/L;

k1——Langmuir吸附平衡常数;

k2和n——Freundlich吸附平衡常数。

等温吸附拟合曲线见图7。

图7

Langmuir、Freundlich 模型拟合特征参数见表3。

表3 Langmuir、Freundlich 模型拟合特征参数

Table 3

| Langmuir模型 | Freundlich模型 | ||||

|---|---|---|---|---|---|

| qe/(mg·g-1) | k1 | R2 | 1/n | k2 | R2 |

| 2.430 3 | 0.080 1 | 0.989 9 | 0.299 6 | 0.576 4 | 0.969 4 |

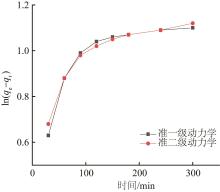

2.10 吸附动力学分析

准一级动力学模型:

准二级动力学模型:

式中:qt ——吸附时间为t时的吸附量,mg/g;

qe——吸附平衡时的吸附量,mg/g;

t——吸附时间,min;

k3、k4——准一、二级动力学反应常数。

图8

图8

改性褐煤吸附Cr(Ⅵ)的准一、二级动力学拟合

Fig.8

Quasi first and second order kinetics fitting of Cr(Ⅵ) adsorption by modified lignite

表4 改性褐煤对Cr(Ⅵ)吸附动力学参数

Table 4

| 参数 | qe/(mg·g-1) | k | R2 |

|---|---|---|---|

| 准一级动力学 | 1.083 4 | 0.028 2 | 0.996 3 |

| 准二级动力学 | 1.204 0 | 0.036 7 | 0.998 3 |

准一级动力学模型和准二级动力学模型的R2分别为0.996 3和0.998 3,对比两者之间虽然相差不大,但是准二级动力学模型的R2更接近1。且准一级动力学的qe为1.083 4 mg/g,准二级动力学的qe为1.204 0 mg/g,实验结果的吸附量为1.18 mg/g,对比可知准二级动力学的qe更接近实验所得的吸附量。说明改性褐煤对Cr(Ⅵ)的吸附反应级数为二级,吸附过程利用准二级动力学方程可以更好描述。改性褐煤对Cr(Ⅵ)的吸附动力学方程为:t/qt =t/1.204+18.799 9,R2=0.998 3,说明改性褐煤吸附Cr(Ⅵ)主要是化学吸附。

3 结论

(1)通过对比原褐煤与改性褐煤对AMD中Cr(Ⅵ)的吸附效果可知,在无惰性气体保护下进行高温焙烧的改性方法可以大大提升褐煤的吸附能力。通过实验可知,在焙烧温度为500 ℃时改性褐煤对Cr(Ⅵ)的吸附效果最好,吸附率达99.04%。原褐煤对Cr(Ⅵ)的吸附量为0.42 mg/g,而改性褐煤对Cr(Ⅵ)的吸附量为1.04 mg/g,说明500 ℃焙烧的超声波辅助Al2(SO4)2改性有利于提高褐煤对Cr(Ⅵ)的吸附效果。

(2)由SEM、BET、XRD测试结果可知,改性后的褐煤表面结构变得更加粗糙,出现不均匀分布的细小孔状结构,但褐煤原有的微晶结构并未被破坏。由于使用无惰性气体保护下进行高温焙烧的改性方法,改性褐煤的结构疏松坍塌堵塞部分孔道,使改性褐煤的比表面积和总孔容积都有所减少。由FTIR测试可知,在高温焙烧的改性过程中,芳烃结构中的—CH,环烷烃、脂肪烃中的—CH3与附着在褐煤表面的氧原子结合,生成含羧基化合物和酚羟基。改性过程破坏了褐煤中C—C、C

(3)实验通过静态烧杯实验,确定改性褐煤在pH=3的固定酸性条件下,探讨了改性褐煤投加量、吸附时间、Cr(Ⅵ)的初始浓度对改性褐煤吸附Cr(Ⅵ)的吸附率和吸附量的影响。确定了对于50 mL含铬酸性废水,当Cr(Ⅵ)的初始质量浓度为10 mg/L、改性褐煤投加量为10 g/L,吸附时间300 min时,吸附效果最好。

(4)吸附等温线和吸附动力学拟合结果表明,改性褐煤对Cr(Ⅵ)的吸附符合Langmuir模型,拟合方程为Ce /qe =(Ce /2.430 3)+5.136,说明改性褐煤均质活性中心上有单层吸附。改性褐煤对Cr(Ⅵ)的吸附过程符合准二级动力学模型,拟合方程为t/qt =t/1.204+18.799 9,说明改性褐煤吸附Cr(Ⅵ)主要是化学吸附。

参考文献

采矿工业废水处理方法研究

[J].

Research on treatment technology for mining industry

[J].

金属矿山酸性废水危害与控制技术现状分析

[J].

Analysis on harm and control technology of acid wastewater in metal mines

[J].

Adsorption of hazardous chromium(Ⅵ) ions from aqueous solutions using modified sawdust:Kinetics,isotherm and thermodynamic modelling

[J].

二氧化钛光催化剂还原六价铬的影响因素研究

[J].

Affecting factors of the reduction of hexavalent chromium by titanium dioxide photocatalyst

[J].

活性炭负载纳米零价铁去除矿山废水中Cu2+和Cr6+的研究

[D].

Removal of the Cu2+ and Cr6+ in the mine waste water by using the nanoscale zero-valent iron supported on activated carbon

[D].

改性花生壳吸附去除水中Cr(Ⅵ)的性能研究

[J].

Characteristics of modified peanut shell adsorption properties of removal of Cr(Ⅵ) from aquous solution

[J].

Cr(Ⅵ)吸附-还原机制建模与蚕沙吸附性能研究

[J].

Study on modeling of Cr(Ⅵ) adsorption-reduction mechanism and adsorption performance of silkworm excrement

[J].

褐煤对苯酚的吸附性能及机制研究

[J].

Adsorptive inclination of lignite and its mechanism for phenol adsorption

[J].

焙烧改性的浮选尾煤对水中Cr(Ⅵ)吸附研究

[J].

Effect of roasting modified flotation tail coal on Cr(Ⅵ) adsorption in water

[J].

改性褐煤对重金属的吸附及机理研究

[D].

The investigation of isothermal adsorption and mechanism of heavy metals adsorbed onto modified lignites

[D].

改性活性炭处理含酚废水的研究

[J].

Study on treatment of phenolic wastewater by modified activated carbon

[J].

改性活性炭对有机物的吸附性能

[J].

Adsorption of organic micropollutants on modifiedactivated carbons

[J].

改性活性炭对饮用水中Cr(Ⅵ)吸附性能的研究

[J].

Study on adsorption performance of modified activated carbon for Cr(Ⅵ) in drinking water

[J].

褐煤负载铜离子及其对直接黄棕的吸附性能研究

[D].

Preparation of lignite modified by loaded copper ion and its adsorption performances for direct yellow brown dyes

[D].

煤基吸附剂的制备及其去除废水中重金属的研究

[D].

Preparation of coal based sorbent and its application for the removal of heavy metal from wastewater

[D].

煤中水分的存在形式及与煤结构的作用机理探究

[J].

Study on the existing form of moisture in coal and its interaction mechanism with coal structure

[J].

褐煤基吸附剂的制备及对水中Cd2+、Zn2+的吸附与溶出腐植酸的去除研究

[D].

Preparation of lignite based adsorbent,adsorption of Cd2+ and Zn2+ in water and removal of dissolved humic acid

[D].

玉米秸秆生物炭对水中对苯醌的吸附性能研究

[J].

Study on the adsorption performance of P-benzoquinone from water by cornstalk biochar

[J].

废纸再生脱墨污泥活性炭对Fe(Ⅲ)离子吸附的研究

[J].

Adsorption of Fe(Ⅲ) by deinked sludge-based activated carbon

[J].

不同类型LDHs负载改性麦饭石对Cr(Ⅵ)吸附性能

[J].

Adsorption of Cr(Ⅵ) in water by maifanite modified with different LDHs coatings

[J].

Thermodynamic,isothermal and kinetic studies of heavy metals adsorption by chemically modified Tanzanian Malangali Kaolin clay

[J].

津公网安备 12010602120337号

津公网安备 12010602120337号