水中超量的铜会影响水生动植物的生长,如被人体摄入会引发诸多疾病。重金属离子的治理方法包括化学沉淀法、生物膜法、吸附法、反渗透法等。其中吸附法的经济效益高,被认为是最具应用前景的技术。

1 实验部分

1.1 材料与仪器

五水硫酸铜,纯度为99.0%,分析纯。实验用水为去离子水。钢渣为中国柳钢集团的转炉钢渣,主要含有Ca、Si、Fe等元素。锰渣取自广西中信集团,主要含有Si、Al、Fe等元素。 钢渣和锰渣的主要成分见表1。

表1 钢渣和锰渣的主要成分及质量分数 (%)

Table 1

| 项目 | CaO | SiO2 | Fe2O3 | Al2O3 | MgO | MnO | P2O5 | TiO2 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 钢渣 | 42.59 | 17.05 | 16.33 | 10.78 | 5.83 | 2.55 | 1.81 | 1.76 |

| 锰渣 | 0.829 | 33.63 | 19.98 | 33.38 | 1.16 | 5.91 | 1.20 | 1.84 |

DHG-9425A电热鼓风干燥机,上海一恒科学仪器有限公司;FA2004型万分之一电子天平,上海舜宇恒平科学仪器有限公司;pHS-3E型pH计,上海仪电科学仪器股份有限公司;JDIA-40型圆盘造粒机,浙江正泰电器有限公司;SM-500 TEST MILL型球磨机,DBS-300型顶击式标准筛振筛机,无锡建仪仪器机械;B13-3型智能恒温定时磁力搅拌器,上海司乐仪器有限公司;X射线衍射仪,德国布鲁克公司。

1.2 实验方法

配制人工模拟含铜废水,改变实验条件,采用单因素控制法确定最佳实验条件。Cu2+质量浓度采用电感耦合等离子体原子发射光谱仪(ICP)进行测定。

(1)吸附剂的制备。准备不同配比的原料〔A,全钢渣;B1,m(钢渣)∶m(锰渣)=9∶1;B2,m(钢渣)∶ m(锰渣)=8∶2;B3,m(钢渣)∶m(锰渣)=7∶3;B4,m(钢渣)∶m(锰渣)=6∶4;B5,m(钢渣)∶m(锰渣)=5∶5;B6,m(钢渣)∶m(锰渣)=4∶6;B7,m(钢渣)∶m(锰渣)=3∶7;B8,m(钢渣)∶m(锰渣)=2∶8;B9,m(钢渣)∶m(锰渣)=1∶9;C,全锰渣〕,用球磨机和标准筛振筛机将钢渣和锰渣磨成75 μm(200目),混匀,用圆盘造粒机制备陶粒。陶粒样品放入电热鼓风干燥机中烘干,筛选直径为3~5 mm的颗粒,得到吸附剂样品。

(2)模拟水样的制备。称取3.960 0 g硫酸铜置于1 000 mL容量瓶中,用去离子水溶解后,再用去离子水稀释至刻度,摇匀,得到1 000 mg/L Cu2+标准溶液作为贮备液。其他浓度Cu2+溶液按比例即用即配。

2 结果与讨论

2.1 表征分析

2.1.1 XRD 表征

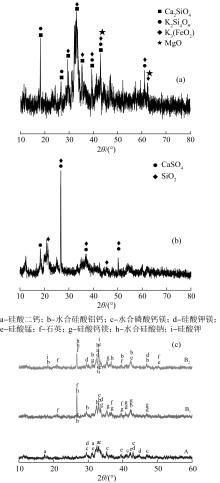

为确定钢渣、锰渣和复合陶粒(B1、B2)的结构组成,用X射线衍射仪进行分析,结果如图1所示。

图1

图1

钢渣(a)、锰渣(b)和钢渣-锰渣复合陶粒(c)的XRD谱图

Fig. 1

XRD of steel slag(a), manganese slag(b) and steel slag-manganese slag composite ceramsite(c)

由图1(a)可见,钢渣的杂峰很多,说明其组成比较复杂,其中衍射峰较高的是硅酸化合物,这也与钢渣的XRF表征结果一致。锰渣的XRD谱图与钢渣相似,杂峰同样较多,说明锰渣成分也十分复杂,锰渣的物相中以石英和石膏为主。

A、B1、B2陶粒吸附剂的XRD谱图大致相同,主要为硅酸盐类、水合磷酸盐类、水合硅酸盐类、石英和硅酸二钙等。硅酸二钙在A的物相中比较明显,说明在全钢渣陶粒中硅酸二钙未完全进行水化反应。加入锰渣后,陶粒中的硅酸二钙衍射峰完全消失,表明硅酸二钙已完全水化。物相中的硅酸盐类化合物,则是钢渣中的碱性氧化物水解形成的碱性环境,放出的热量使Si—O键断裂而形成。

2.1.2 BET表征

BET分析结果见表2。

表2 BET数据 (Sample BET data)

Table 2

| 项目 | 钢渣 | 锰渣 | 复合陶粒B5 |

|---|---|---|---|

| 比表面积/(m2·g-1) | 5.596 | 19.512 | 22.234 |

| 孔容/(cm3·g-1) | 0.015 | 0.042 | 0.054 |

由表2可见,钢渣的比表面积和孔容较小,与比表面积大的锰渣混合后,制备出的复合陶粒比表面积和孔容较大,陶粒表面的吸附位点增加,吸附能力增强。

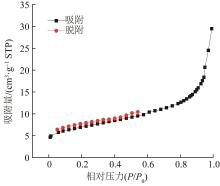

图2为钢渣-锰渣复合陶粒B5的吸附-脱附曲线,图中曲线符合国际理论与应用化学会(IUPAC)定义的Ⅱ型等温线,说明其吸附为单层吸附。

图2

图2

钢渣-锰渣复合陶粒的吸附-脱附曲线

Fig. 2

Adsorption-desorption curve of steel slag-manganese slag composite ceramsite

2.1.3 SEM分析

将复合陶粒B5放入500 mg/L铜溶液中吸附30 min,吸附前后复合陶粒的SEM照片如图3所示。

图3

图3

吸附前(a)和吸附后(b)复合陶粒的SEM照片

Fig. 3

SEM of ceramsite before adsorption(a) and after adsorption(b)

2.2 不同配比复合陶粒对Cu2+的去除效果

分别取1.0 g的 A、B1、B2、B3、B4、B5、B6、B7、B8、B9、C样品,置于装有500 mg/L铜标准溶液的100 mL烧杯中,设置吸附温度为25 ℃,吸附时间为30 min,搅拌速度为300 r/min,考察钢渣锰渣配比对Cu2+去除效果的影响,结果如表3所示。

表3 不同配比钢渣-锰渣复合陶粒对Cu2+的吸附效果

Table 3

| m(钢渣)∶m(锰渣) | 剩余铜质量浓度/(mg·L-1) | 去除率/% |

|---|---|---|

| 10∶0 | 77.03 | 84.59 |

| 9∶1 | 15.7 | 96.86 |

| 8∶2 | 76.14 | 84.77 |

| 7∶3 | 53.91 | 89.22 |

| 6∶4 | 32.68 | 93.46 |

| 5∶5 | 14.75 | 97.05 |

| 4∶6 | 53.49 | 89.30 |

| 3∶7 | 106.49 | 78.70 |

| 2∶8 | 178.2 | 64.36 |

| 1∶9 | 318.27 | 36.35 |

| 0∶10 | 470 | 6 |

由表3可见,m(钢渣)∶m(锰渣)=5∶5时,钢渣-锰渣复合陶粒对Cu2+的吸附效果最佳。通过加入一定量的锰渣可以提高钢渣的活性〔3〕,增强钢渣-锰渣复合陶粒的吸附效果。在锰渣比例增加过程中,前期去除率变化较小,m(钢渣)∶m(锰渣)为5∶5时吸附率达到最佳;此后继续增加锰渣用量,发现复合陶粒对Cu2+的吸附效果有明显减弱趋势,全锰渣陶粒对Cu2+的去除率很小。由此推断,复合陶粒对Cu2+的吸附主要依靠钢渣水化形成的高碱性环境:碱性环境下Cu2+可形成Cu(OH)2沉淀,锰渣和钢渣在碱性环境下反应,加速C-S-H凝胶(水化硅酸钙凝胶)、硅酸盐等水化物的产生,水化物对铜进行吸附;而较大的比表面积使陶粒有更多的吸附位点,提高对Cu2+的吸附能力。

2.3 吸附时间对Cu2+去除效果的影响

在8份100 mL Cu2+溶液(Cu2+初始质量浓度为500 mg/L)中分别加入1.0 g钢渣-锰渣复合陶粒〔m(钢渣)∶m(锰渣)=5∶5,后续实验均采用该比例〕,设置搅拌速度为300 r/min、吸附温度为25 ℃,进行吸附实验。取样过0.45 μm水系滤膜,用ICP测定滤液中的Cu2+,考察吸附时间对Cu2+去除效果的影响,结果如表4所示。

表4 吸附时间对钢渣-锰渣复合陶粒吸附Cu2+效果的影响

Table 4

| 吸附时间/min | 剩余铜质量浓度/(mg·L-1) | 去除率/% |

|---|---|---|

| 1 | 356.55 | 29 |

| 3 | 314.46 | 37 |

| 6 | 238.14 | 52 |

| 10 | 135.28 | 73 |

| 15 | 70.1 | 86 |

| 20 | 36.4 | 93 |

| 25 | 24.86 | 95 |

| 30 | 0.11 | 100 |

| 35 | 0.02 | 100 |

2.4 温度对Cu2+去除效果的影响

在Cu2+初始质量浓度为500 mg/L、Cu2+溶液体积为100 mL、钢渣-锰渣复合陶粒投加量为1.0 g、搅拌速度为300 r/min的条件下,在不同反应温度下恒温搅拌,吸附30 min,取样静置后过0.45 μm水系滤膜,测定滤液中的Cu2+,考察温度对Cu2+去除率的影响,结果如表5所示。

表5 温度对钢渣-锰渣复合陶粒吸附Cu2+的影响

Table 5

| 温度/℃ | 剩余铜质量浓度/(mg·L-1) | 去除率/% |

|---|---|---|

| 25 | 4.773 | 99.04 |

| 35 | 0.588 | 99.88 |

| 45 | 0.422 | 99.91 |

| 50 | 0.364 | 99.93 |

| 60 | 0.112 | 99.98 |

| 65 | 0.149 | 99.97 |

由表5可知,温度对钢渣-锰渣复合陶粒吸附Cu2+的效果基本没有影响,去除率基本保持在99%以上。从剩余铜质量浓度的变化情况来看,开始阶段剩余Cu2+有一定变化,但可忽略不计。判断钢渣-锰渣复合陶粒吸附Cu2+的过程对温度有较强的适应性,且吸附效果极佳。

2.5 搅拌速度对Cu2+去除效果的影响

搅拌速度影响复合陶粒的水解,以及Cu2+与复合陶粒的接触,是吸附实验的关键因素之一。在8份初始质量浓度为500 mg/L的100 mL Cu2+溶液中分别投加1.0 g钢渣-锰渣复合陶粒,室温下以不同搅拌速度进行吸附,30 min后取样过0.45 μm水系滤膜,测定滤液中的Cu2+,结果见表6。

表6 搅拌速度对钢渣-锰渣复合陶粒吸附Cu2+的影响

Table 6

| 搅拌速度/(r·min-1) | 剩余铜质量浓度/(mg·L-1) | 去除率/% |

|---|---|---|

| 100 | 193.2 | 61.36 |

| 150 | 101.81 | 79.64 |

| 200 | 53.65 | 89.27 |

| 250 | 25.91 | 94.82 |

| 300 | 0.21 | 99.96 |

| 350 | 0.10 | 99.98 |

| 400 | 0.01 | 100 |

| 450 | 0.005 | 100 |

由表6可知,搅拌速度为100~300 r/min时,钢渣-锰渣复合陶粒的吸附效果随搅拌速度的增加而快速增大。原因在于搅拌速度加快可增大Cu2+与复合陶粒的接触面积,在较高浓度的Cu2+环境下,复合陶粒表面有更多结合位点参与吸附。同时,加快搅拌速度可加速复合陶粒的水解,生成大量C-S-H凝胶和OH-〔5〕,提高对Cu2+的去除率。当搅拌速度增至300 r/min以上时,溶液中的Cu2+基本被吸附完全。实验确定最佳搅拌速度为300 r/min。

2.6 初始质量浓度对Cu2+去除效果的影响

室温下,在7份100 mL、初始质量浓度不同的Cu2+溶液中分别投加1.0 g钢渣-锰渣复合陶粒,300 r/min搅拌速度下搅拌30 min,取样过0.45 μm水系滤膜,测定滤液中的Cu2+,结果见表7。

表7 初始质量浓度对钢渣-锰渣复合陶粒吸附Cu2+的影响

Table 7

| 初始质量浓度/(mg·L-1) | 剩余铜质量浓度/(mg·L-1) | 去除率/% |

|---|---|---|

| 200 | 0.23 | 100 |

| 300 | 0.24 | 100 |

| 400 | 2.21 | 99 |

| 500 | 2.51 | 99 |

| 600 | 29.82 | 95 |

| 700 | 55.28 | 92 |

| 800 | 80.96 | 90 |

如表7所示,随着Cu2+初始质量浓度的增加,钢渣-锰渣复合陶粒的去除率呈下降趋势。这是由于Cu2+在稀释溶液中的迁移率高,去除率更高。随着Cu2+质量浓度的增加,陶粒的吸附趋于饱和,Cu2+去除率降低。可见,在钢渣-锰渣复合陶粒投加量为1.0 g的条件下,Cu2+初始质量浓度为500 mg/L时陶粒趋于吸附饱和状态。

2.7 钢渣-锰渣复合陶粒对Cu2+的吸附机理

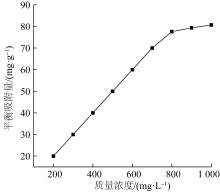

图4

图4中,Cu2+初始质量浓度为200~700 mg/L时,随着Cu2+的增加,陶粒的平衡吸附量上升,其与初始质量浓度基本呈线性关系。此阶段的陶粒表面吸附位点充足,能够完全吸附溶液中的Cu2+;Cu2+初始质量浓度达到800 mg/L后,陶粒的平衡吸附量逐渐趋于稳定,吸附趋于饱和状态。

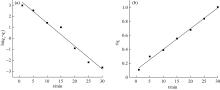

图5

图5

Langmuir等温吸附方程(a)和Freundlich等温吸附方程(b)

Fig. 5

Langmuir isotherm adsorption equation(a)and Freundlich isotherm adsorption equation(b)

表8 等温吸附方程中的参数

Table 8

| 等温吸附模型 | 参数 | 数值 |

|---|---|---|

| Langmuir等温吸附模型 | KL/(L·mg-1) | 2.80 |

| qmax/(mg·g-1) | 83.3 | |

| R2 | 0.99 | |

| Freundlich等温吸附模型 | KF/〔mg·g-1·(L·mg-1) | 50.07 |

| n | 9.44 | |

| R2 | 0.46 |

由表8可见,Langmuir等温模型和Freundlich等温模型拟合的相关系数R2分别为0.99、0.46,钢渣-锰渣复合陶粒对Cu2+的吸附更符合Langmuir吸附模型,即复合陶粒对Cu2+的吸附属于单分子层吸附。在考察的初始质量浓度范围内RL均介于0~1,说明该体系对整体吸附行为有促进作用。由Langmuir等温吸附模型计算出陶粒对Cu2+的理论饱和吸附量qmax为83.3 mg/g,与实际饱和吸附量80.69 mg/g相符合,表明钢渣-锰渣复合陶粒对水中Cu2+的吸附过程与Langmuir等温模型的单层吸附一致。

(2)吸附动力学方程。通过对吸附动力学模型的拟合可判断吸附反应机理,并得到相关动力学参数〔9〕。

图6

图6

准一级动力学模型(a)和准二级动力学模型(b)拟合曲线

Fig. 6

Fitting curves of quasi-first-order kinetic model(a)and quasi-second-order kinetic model(b)

表9 动力学模型参数

Table 9

| 项目 | 参数 | 数值 |

|---|---|---|

| 准一级动力学模型 | k1/min-1 | 0.21 |

| qe/(mg·g-1) | 33.93 | |

| R2 | 0.97 | |

| 准二级动力学模型 | k2/(g·mg-1·min-1) | 0.01 |

| qe/(mg·g-1) | 33.78 | |

| R2 | 0.99 |

由表9可知,2种模型的相关系数都很高,且得出的平衡吸附量相差不大。与准一级动力学模型相比,准二级动力学模型的相关系数更高,拟合的曲线效果更好,说明复合陶粒在吸附过程中以化学吸附为主,物理吸附为辅。钢渣-锰渣复合陶粒对Cu2+的吸附动力学可近似用准二级动力学模型描述。

2.8 吸附剂浸出毒性研究

为验证钢渣-锰渣复合陶粒作为水处理吸附剂的可行性,通过TCLP法对陶粒进行检测。分别称取 2 g A、B1、B2陶粒样品,置于500 mL容量瓶中,加入 40 mL重金属浸提液,设置温度为30 ℃左右,在翻转式振荡机上连续振荡18 h;使用针筒式过滤器,过滤滤膜孔隙为0.45 μm,用浓硝酸溶液调节滤液pH在2以下,4 ℃下保存,用ICP检测滤液中的重金属离子含量,结果如表10所示。

表10 吸附剂浸出重金属含量 (mg/L)

Table 10

| 项目 | Cr | Hg | Cu | Zn | Pb |

|---|---|---|---|---|---|

| A | nd | nd | nd | nd | nd |

| B1 | 0.008 3 | nd | 0.000 20 | nd | nd |

| B2 | 0.020 | nd | nd | nd | nd |

| 标准阈值 | 10 | 0.05 | 50 | 50 | 3 |

由表10可见,钢渣-锰渣复合陶粒浸出的重金属含量均远远低于标准阈值,可作为吸附剂吸附水中的Cu2+。

3 结论

(1)m(钢渣)∶m(锰渣)为5∶5时制备的钢渣-锰渣复合陶粒吸附Cu2+的效果最佳。复合陶粒吸附Cu2+对温度有良好的适应性;实验条件下吸附30 min,复合陶粒能达到吸附平衡;搅拌速度为300 r/min吸附可达到最佳状态;Cu2+初始质量浓度为500 mg/L时,复合陶粒吸附Cu2+的去除率理论上能达到99%以上。

(2)钢渣-锰渣复合陶粒吸附Cu2+主要是由于复合陶粒中钢渣、锰渣水化产生的水解产物和钢渣水解释放的OH-形成的高碱性环境。

(3)钢渣-锰渣复合陶粒吸附Cu2+为单层吸附,符合Langmuir等温吸附模型,理论上最大饱和吸附量为83.3 mg/g,实际饱和吸附量为80.69 mg/g;钢渣-锰渣复合陶粒对Cu2+的吸附过程符合准二级动力学模型。

参考文献

钢渣处理含铅、镉废水的性能研究

[D].

Study on lead and cadmium removal from wastewater by steel slag

[D].

电解锰渣基方沸石的制备及其对Pb2+的吸附性能

[J].

Preparation of analcite based on electrolytic manganese slag and study on its Pb2+ adsorption property

[J].

利用电解锰渣激发制备矿渣基胶凝材料的研究

[J].

Research on preparation of slag based cementing materials by electrolytic manganese residue

[J].

钢渣复合陶粒的制备及去除水中铅的研究

[J].

Study on preparation of steel slag composite ceramsite and its adsorption performance for lead ions in wastewater

[J].

用钢渣除去废水中的Cr(Ⅲ)和Cr(Ⅵ)试验

[J].

Removal of Cr(Ⅲ) and Cr(Ⅵ) in wastewater by steel slag

[J].

几种吸附剂对氟的吸附特性的研究

[J].

Adsorption characters of fluoride by several absorbents

[J].

柚子皮生物炭对铜离子的吸附

[J].

Adsorption of copper ions by biochar of pomelo peel

[J].

CTAB改性地聚合物同时去除Cu(Ⅱ)和Cr(Ⅵ)

[J].

Simultaneous removal of Cu(Ⅱ) and Cr(Ⅵ) with CTAB modified geopolymer

[J].

New insights into pseudo-second-order kinetic equation for adsorption

[J].

津公网安备 12010602120337号

津公网安备 12010602120337号