由于工业化、城市化和现代农业的快速发展以及人类活动的不断干扰,导致大量的营养元素(N、P等)及有机物排入一些面积较小、流动性差的小微水体〔1〕(如小池塘、小水沟、小湖泊、风水塘、小山塘、边沟边渠、灌溉渠道、养鱼塘、河道支流、断头河、垃圾渗滤池等),这些受污染的小微水体会随着洪水或在高水位时流入大水体,影响到大河道乃至整个流域的整体水质状况。主要表现为环境水体中的溶解氧减少、透明度下降、藻类频繁爆发、水质发黑发臭、水生态功能退化、水质性缺水日趋严重。这不仅会导致水体中的动植物和微生物的大量死亡,还会严重威胁到水生态安全,并通过食物链危害人类的健康〔2〕。因此,小微水体的富营养化及其黑臭现象已经成为倍受关注的环境问题之一。

1 黑臭小微水体治理技术的应用现状

1.1 物理修复技术

物理修复技术在许多天然水体(如河湖库等)和黑臭小微水体中应用得比较多,常见的技术有富氧曝气、黏土矿物吸附法、清淤和引水冲污等。

1.1.1 富氧曝气法

1.1.2 黏土矿物吸附法

黏土矿物因其成本低廉、无毒无污染且容易获得,一直以来都受到研究者的重视。M. H. Zawawi等〔7〕研究发现,活性炭能通过范德华力或化学键作用,对水体中有机物产生较强吸附,并将活性炭装入小型浮动水处理装置,利用活性炭吸附法处理池塘污水48 h后,浊度、总悬浮颗粒(TSS)、COD的去除率分别达到94%、92%、100%,治理效果显著。焦巨龙等〔8〕比较了沸石、麦饭石、硅藻土、膨润土和活性炭5种材料对黑臭水体中NH4+-N的吸附性能,发现NH4+-N的去除率随着材料投加量的增加而升高,最优为沸石,最大去除率达100%,水质改善效果明显。原因是沸石具有较大的比表面积和较多的吸附活性位点,能吸附聚集NH4+,并置换出沸石内部的游离金属离子,从而使NH4+-N得到去除。

1.1.3 清淤和引水冲污法

但清淤容易破坏原有的生态系统,臭味很大,底泥处置也是难题;引水冲污实质上是对水体污染物的稀释扩散,存在污染物转移的问题,也缺乏足够的水质好的水源;且这2种方法费用较高,都难以长期实施。曝气法易使底泥泛起,矿物吸附法存在着原生土易破坏以及吸附饱和后如何处理和污染重新释放等问题,因而在黑臭小微水体治理中难以广泛使用,寻求更环保便捷的物理修复技术是未来本领域水体净化的方向。

1.2 化学修复技术

化学修复技术在黑臭小微污染水体治理中的运用主要分为药剂法和电化学法等。

1.2.1 药剂法

药剂法是在污水中加入除藻剂、混凝剂、沉淀剂、脱色剂等水处理药剂。Na Gu等〔11〕在Na2S2O8/FeSO4质量比为2∶1,Na2S2O8投加量为25 mg/L,pH为4时,反应60 min后,可以使铜绿微囊藻叶绿素a的去除率达到95.38%。马韩静等〔12〕按n(Fe)∶n(Al)=3∶1的比例配制复合除磷剂,在投加量为100 mg/L时,磷的去除率可达96.4%。J. Dotto等〔13〕利用NaCl和KCl均为1 mol/L的混合盐溶液中,提取辣木种子中具有絮凝活性的蛋白质提取液,然后用于去除污水的浊度和COD,去除率分别可达82.2%和83.05%,快速且有效地降低了水体的浊度和COD。药剂法针对性强,见效快,但成本也高,有可能造成二次污染。

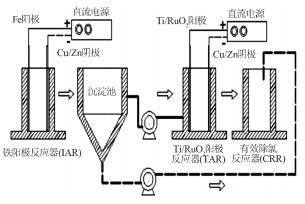

1.2.2 电化学法

H. Zazou等〔15〕运用电-凝聚(EC)+电-Fenton(EF)高级氧化组合工艺处理含亚甲基蓝活性染料的废水,使总有机碳(TOC)、浊度、色度的去除率分别达到97%、100%、100%。电化学法具有氧化能力强、去除率高等优点,逐步被研究者所重视。

图1

理论上,化学法可以除掉任何污染物,但因化学药剂及其反应产物可能造成二次污染,对水环境乃至整个生态系统产生负面影响,由于化学药剂的投加,可能破坏喜水性生物和微生物原有的稳态,为此化学药剂投入较少的电化学法、光化学法等受到了越来越多的重视,但是其长期的生态效应以及治理效果稳定性等尚待进一步研究。

1.3 生物修复技术

生物法环保且经济,目前已被广泛应用,运用最多的是植物修复和微生物修复等。

1.3.1 植物修复技术

Fengquan Ji等〔16〕比较了4种植物对富营养化水体的净化效果,发现黄花水龙对于NH4+-N的去除效果最佳达92%;凤眼莲对TN、NO3--N、NH4+-N的去除率分别为77.2%、82.2%、87%;苦草对于NH4+-N净化效果没有前二者好,但去除率也能达71%;而莎叶草虽然使各污染物浓度有一定的降低,但效果不明显。刘晓波等〔17〕研究发现,金鱼藻净化黑臭河道水质的效果取决于其水力停留时间(HRT),当HRT为24 h时,与苦草相比,金鱼藻对TP、TN、NH4+-N、COD的去除率分别为74.46%、77.09%、81.63%、75.81%;而当HRT为12 h时,两者去除率相差不大。

目前,沉水植物的修复效果优于挺水和浮叶植物的观点得到了共识,因为沉水植物可通过化感作用抑制藻类生长〔18〕,增加水体底部的溶解氧含量,减少水体黑臭现象的效果明显优于挺水和浮叶植物。但沉水植物的修复效果又受到水体透明度的影响。

1.3.2 微生物修复技术

总体来看,生物法对N、P污染物的去除效率没有化学法高,可能原因是生物法受外界水环境条件的影响较多,抑制了其修复能力。另外,引入生物的生态安全性以及高成本等也是该技术需要考量的重点问题。

1.4 综合治理技术

单一的处理方法只能去除污染水体中的某种或某些污染物。但针对实际水体中的多成分复杂污染物的处理效果不尽如人意,只有通过集成或综合处理技术,才能取得理想的处理效果。

1.4.1 水下原位修复技术

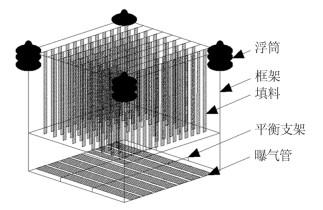

由于目前大部分原位修复技术仅仅停留在水体浅层,而对原位去除水下不同深度的污染物则研究较少。郭炜超等〔23〕集成创新并发明了一种包含“矿物材料+底泥+微生物+沉水植物”等众多原位处理技术的生态介质箱,用于处理劣Ⅴ类河道污染水体,经63 d的试验,水体中的TN、NH4+-N、TP、CODMn的去除率分别达到78.8%、93.8%、67.3%、89.3%,均优于传统浮床,是一种值得推广的综合技术。季亦强等〔24〕利用集超微孔软管曝气技术(RSH)和生物处理技术(AOS)于一体的装置,原位修复黑臭水体,其对COD、NH4+-N的去除率分别为79.23%、87.51%,水体透明度由4 cm提高到30 cm,出水水质达到Ⅴ类水标准,AOS生物反应器内部结构示意见图 2。

图2

1.4.2 人工浮岛技术

经不断改进与发展,人工浮岛技术已广泛地运用于治理富营养化水体。Weijun Tian等〔25〕将改性后的煤渣、沸石、聚乙烯醇按比例混合,制成新型吸附剂和生物载体,然后与芦苇浮岛结合处理微污染水产养殖水,当水流条件为10 L/h时,NH4+-N和COD的去除率分别为67.3%和71.3%。R. Fahim等〔26〕研究发现,“人工浮岛+菠菜”对于TN、TP、NH4+-N的去除率最好,分别为75.9%、94.3%、90.5%;而“人工浮岛+木屑”则对NH4+-N和TSS的去除效果较好,分别为77.5%和74.2%。上述人工浮岛技术都是以“浮岛+挺水植物”为主体,并在该主体的基础上,增加了其他不同的技术,以提高浮岛立体利用空间及净化效果。但人工浮岛的后期维护及治理效果稳定性等尚待进一步改善。

综合治理技术将本领域各种成熟或先进的技术方法组合在一起,能弥补单一方法的不足,取长补短,提高治理效果。已成为治理黑臭小微水体的主流技术,各种最常用的治理技术的优缺点和适应范围见表 1。

表1 各种方法的优缺点比较及适用范围

| 方法 | 优点 | 缺点 | 适用范围 |

| 物理法 | (1)设备简单,处理过程中不改变污染物性质; (2)能短时间迅速增加溶解氧含量,防止发黑发臭,提高水体透明度〔2〕 | (1)日常运转费用较高,容易破坏水中生态系统〔2〕; (2)吸附材料达到吸附饱和后的处理再生和污染物重新释放等问题所需人力物力大,处理繁琐; (3)清淤所需的截留和辅助设备多,清理出的淤泥难以处理 | 一般用于前处理,去除一些不溶物质以及用于水体的供氧,例如曝气装置、格栅等 |

| 化学法 | (1)设备占地面积小,操作简单,有针对性; (2)可以在相对短的时间内高效地去除污染物 | (1)化学药剂可能存在副作用,易造成二次污染且投入成本高; (2)一般需与其他方法配合使用,例如物理法; (3)对水环境有要求,不适合大面积的景观水体和天然水体 | 一般用于难降解有机物的去除,例如Fenton氧化,或重金属的去除 |

| 生物法 | (1)反应条件温和,运行要求低; (2)能有效持续地去除水体污染,增加水体中生物的多样性〔2〕 | (1)微生物驯化及代谢过程缓慢,易受外界条件干扰; (2)植物修复易受到季节影响,且有后续刈割或死亡腐烂问题; (3)仅限于生物可降解的污染物处理,不适合处理有毒有机物和重金属〔27〕 | 一般用于去除可生物降解的有机物、氮和磷,例如活性污泥法生物滤〔27〕 |

| 综合治理技术 | (1)将物理、化学、生物方法结合,无二次污染,耗能低,操作简单,维护运行费用低; (2)改善生物栖息环境,对自然生态干扰少,适合各类污染水体处理 | (1)水环境不同,营养条件不同,水培植物不易栽培; (2)目前大部分装置难以过冬和对抗台风等极端天气; (3)当前没有制作规范标准且难以进行机械化操作 | 一般用于去除河、湖、库等自然水体和景观水体中的有机物、氮和磷等,例如生态介质箱等 |

2 黑臭小微水体治理新技术

2.1 磁处理技术

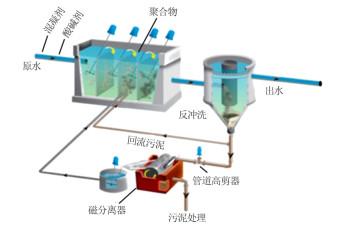

磁处理技术具有占地面积小、絮凝沉降性能好、易反复利用等优点〔28〕,多用于处理生活污水和天然水体,常与生物滤池、活性污泥等生化处理技术联用,能高效地去除水体中的TP、NH4+-N和COD。常清一等〔28〕利用生物膜-磁分离装置处理污染黑臭河水,该装置内含有生物绳填料用于形成生物膜、聚合氯化铝(PAC)和聚丙烯酰胺(PAM)用于絮凝、磁种(Fe3O4)用于吸附污染物并加快絮凝体的沉淀,使其出水NH4+-N、TN和CODMn的去除率分别达到了约90%、60%和90%。霍槐槐〔29〕利用SediMagTM磁絮凝沉淀物化除磷技术异位处理城市污水,能够高效除去COD、水中悬浮物(SS)、TP等污染物,其中SS和TP的去除率分别高达98.75%和85%,目前该技术已运用于青岛即墨市污水处理厂,出水指标能达到SS≤10 mg/L、TP≤0.5 mg/L,工艺流程见图 3。

图3

磁处理技术与常规的吸附处理法相比,该工艺增加了磁粉(Fe3O4)和絮体混合共沉以及磁粉的回收循环使用,优化了药剂的投加量,提高了水体中磷的去除率,其处理效率高且运行费用相对较低,目前已运用于印染废水、含油废水、造纸厂废水处理等,此技术也可以尝试用于小微黑臭河道水体的异位处理。

2.2 水下缓释增氧技术

长期处于缺氧状态的底层污染物厌氧分解产生臭气和黑液,是造成小微水体发黑发臭的原因。而传统的机械曝气增氧方式,需要大功率空压机或水泵,能耗大;且增氧位置相对固定,极易破坏或扰动周边水中(微)生物的生存环境;另外,因空气中的氧气只有21%,溶解度小(理论值为8.5 mg/L),浮力大,空气泡还未与水体充分接触就已浮出水面,使氧气溶入有限,效果不明显。鉴于这些缺陷,传统的机械曝气装置将被各地拆除,寻求新的水下深层增氧方式已成为改善水体水质的重要课题之一。

Shuguang Lu等〔30〕发现在活性污泥中加入过氧化钙(CaO2)和碳酸钙(CaCO3)的混合物,能不断稳定地提供O2,可以代替传统曝气方式。顾鹏飞〔31〕采用含有CaO2和过硫酸钠(Na2S2O8)的复合药剂和曝气联合修复黑臭底泥,水体中COD、NH4+-N、TP的最大去除率分别为74.07%、90.53%、92.63%,DO和pH分别为8.40 mg/L和7.90,水体透明度大大增加,消除了黑臭现象。Guoxin Huang等〔32〕将CaO2与斜发沸石组合,能去除地表水中99%的NH4+-N;Yi Wang等〔33〕向西安护城河里的1个600 m2封闭区域投撒75 kg纯度为76.3%的CaO2缓释氧剂,TN、TP、NH4+-N的去除率分别达到28.4%、27.5%、42.5%,DO维持在4.0 mg/L左右。李雨平等〔34〕向无锡市滨湖区一河道投加生物炭和CaO2质量比为1∶2的匀浆进行了周期为2个月的试验发现,不但能改善缺氧环境,还能提高水体中磷酸盐的去除效果〔35〕,并激活生物作用促进N的同化和去除,且并不会对微生物的活性产生负面影响,这与Wenhuai Wang等〔36〕的研究结果相一致。

当前水下缓释增氧技术主要用于养殖塘水体的缺氧急救、河道黑臭底泥处置等方面。所用的缓释增氧剂大都是几种简单成分混合后造粒而成,存在质量不稳定、无法靠重力达到底部、氧气释放过快、利用率不高等缺点。如能克服这些缺点,则可在面积小、分布散的黑臭小微水体治理中广泛使用,减少人员和设备投入。

2.3 厌氧氨氧化技术

微生物厌氧氨氧化(AAO)技术具有曝气量少、产泥量少、脱氮效率高、无需额外碳源等优点而成为高浓度废水脱氮的一种替代方法〔37〕,并逐渐成为近年来的研究热点〔38〕。安雪迪等〔39〕在上流式厌氧污泥床反应器(UASB)中构建颗粒/填料复合厌氧氨氧化反应器,并进行AAO的高负荷培养驯化,通过批次试验后发现,TN、NH4+-N、NO2--N的去除率分别保持在85.46%、83.27%、87.28%左右,容积氮去除负荷达3.39 kgN/(m3·d)。当垃圾渗滤液进水的TN和COD分别为1 330 mg/L和2 250 mg/L时,Zhong Wang等〔40〕采用连续流硝化和厌氧氨氧化工艺处理后的TN和COD去除率分别达到94%和62%,反应器中的厌氧氨氧化总氮体积负荷达1.2 kgN/(m3·d),有较好的脱氮作用。耿亮〔41〕运用AAO技术异位处理黑臭河水,该河总长864 m,水量约为15 271 m3,现场试验表明,在温度≥10 ℃,HRT≈2 h,回流比≤300%和pH为7.0~8.2的最适条件下,其COD、NO3--N、NH4+-N、NO2--N的最高去除率分别为68.99%、60.41%、75.54%、60.41%,达到地表水Ⅴ类标准。

AAO技术主要用于处理高氨氮,低碳氮比的废水,如垃圾渗滤液、养殖废水等,也可用于一些氨氮超标的黑臭水体治理。而如何将AAO技术应用于低温、低氨氮的天然小微水体,还需要在微生物附着、使用条件(如温度、pH等)和调控条件(如碳氮比等)方面进行优化探索。

2.4 光催化氧化技术

光催化氧化技术具有成本低、效果好、不会产生二次污染等优点,目前主要应用于工业废水、还原性废气治理和抗菌消毒等领域。在黑臭小微水体治理中的应用较少,主要是光透性低的缘故,处理效率较低〔44〕。将来应该在降低成本、提高稳定性方面加强研究,结合黑臭小微水体的透明度提升工程,其有可能成为一门实用技术。

各种新技术的优缺点比较及适用条件和适用范围见表 2。

表2 新技术的优缺点比较及适用条件和适用范围

| 处理技术 | 优点 | 缺点 | 应用条件 | 应用范围 |

| 磁处理技术 | (1)占地面积小,维护简单,费用低; (2)絮凝沉降性能好,易反复利用; (3)与活性污泥连用可减少污泥膨胀发生,污泥损失小 | (1)磁种越小处理效果越好,但处理完后难以固液分离回收; (2)需要与混凝剂联合使用,目前难以进行原位处理 | 异位修复,需要有磁场,且需投加磁种和絮凝剂 | 污水处理厂、工业废水等 |

| 水下缓释增氧技术 | (1)增氧效果快; (2)可在通电困难的情况下使用; (3)投加的化学药剂多为过氧化物,有利于改善池底酸性环境 | (1)利用率不高,储存不便,成本高; (2)使用过多容易对生物产生危害 | 原位修复,任何水体均可使用 | 目前主要用于水产养殖水、工业废水等 |

| 厌氧氨氧化技术 | (1)曝气量少,污泥量少,无需额外碳源; (2)氨氮降解途径短,温室气体产量少; (3)适合处理高温、高氨氮污水 | (1)对厌氧氨氧化菌的适应条件和高效处理时的外界环境条件有要求; (2)需要考虑运行成本和反应器的启动时间 | 异位修复,需培养厌氧氨氧化细菌,反应适宜温度为30~40 ℃,pH为6.7~8.3 | 高浓度废水(尤其是高氨氮,低碳氮比的废水)、垃圾渗滤液等 |

| 光催化氧化技术 | (1)氧化能力强,能彻底破坏有机物并不会产生二次污染; (2)可处理多种类型废水,如各种有机废水,使其转化为无机小分子,达到无害化处理;各种还原性无机物废水如I-、Hg2+等 | (1)光能利用率低,短波紫外光效果好,但难以获得; (2)催化剂颗粒不宜太大,催化剂回收困难 | 大部分为异位修复,需要光能,受紫外线波长和催化剂等的影响 | 工业废水、含油污水、抗生素制药废水等 |

3 总结与展望

单一的物理、化学或生物技术虽在一定程度上能起到净化水体的作用,但已无法满足日益复杂的环境需求,甚至陷入了技术瓶颈。因此,2种及2种以上技术的联用,或者利用其他相近领域的成熟技术进行转嫁和改进,已成为污染小微水体综合治理技术开发和应用的发展趋势之一。但在经济成本、使用条件和社会环境等因素的限制下,一些发展成熟并能成功运用于各自领域的技术却很少在实际的黑臭小微水体中运用,如何克服其实际应用中的不确定因素、降低水处理成本、有效地去除污染物已成为研究者们所关注的重点和难点。

在工程应用方面,由于水下缓释增氧技术和光催化氧化技术的成本高,效率低,限制因素多,目前还处在试验开发阶段;磁处理技术在处理工业废水和生活污水中已有工程应用实例,但在处理黑臭小微开放水体方面还需不断探索。为了更有效地整治黑臭小微水体,应充分将目前出现的新技术(磁处理技术、水下缓释增氧技术、厌氧氨氧化技术和光催化氧化技术等)与现已投入使用的传统治理技术有效集成或创新,并开展深层次的研究,同时结合污染物生态拦截技术和海绵城市理念,才能更好地寻找到一种有效的原位处理集成技术体系,避免小微水体返黑返臭,持续提升水处理效果和效率,实现流域水环境的良性循环。

参考文献

Low-intensity and micropore pipes aeration powered by wind-solar energy in treating urban black-odour rivers

[J].DOI:10.1088/1755-1315/189/5/052064 [本文引用: 1]

Efficiency rate of independent floating water treatment device(IFWAD)

[J].

黄孝河明渠清淤设备选择及施工方案探讨

[J].DOI:10.3969/j.issn.1002-8471.2016.04.028 [本文引用: 1]

Microcystis aeruginosa removal by in situ chemical oxidation using persulfate activated by Fe2+ ions

[J].DOI:10.1016/j.ecoleng.2016.11.048 [本文引用: 1]

Performance of different coagulants in the coagulation/flocculation process of textile wastewater

[J].DOI:10.1016/j.jclepro.2018.10.112 [本文引用: 1]

Treatment of organic wastewater containing nitrogen and chlorine by combinatorial electrochemical system: Taking biologically treated landfill leachate treatment as an example

[J].DOI:10.1016/j.cej.2019.01.176 [本文引用: 1]

Treatment of textile industry wastewater by electro-coagulation coupled with electrochemical advanced oxidation process

[J].DOI:10.1016/j.jwpe.2019.02.006 [本文引用: 1]

Comparison of the aquatic plants' purification effects on eutrophic water from chaohu lake area

[J].

城区河流中沉水植物分布特征及其影响因素分析——以宁波城区内河为例

[J].

一株高效氨氮及亚硝态氮去除功能菌株的分离鉴定及在生物絮团对虾养殖中的应用

[J].

AOS生物反应器原位修复黑臭水体的效能研究

[J].DOI:10.3969/j.issn.1008-4800.2018.34.037 [本文引用: 1]

Remediation of aquaculture water in the estuarine wetlands using coal cinder-zeolite balls/reed wetland combination strategy

[J].

Comparison of floating-bed wetland and gravel filter amended with limestone and sawdust for sewage treatment

[J].DOI:10.1007/s11356-019-05325-5 [本文引用: 1]

Combination of chemical and biological processes to enhance the treatment of hardly biodegradable matter in industrial wastewater: Selection parameters and performances

[J].DOI:10.1002/cjce.23414 [本文引用: 2]

Application of calcium peroxide in water and soil treatment: A review

[J].DOI:10.1016/j.jhazmat.2017.04.064 [本文引用: 1]

Removal of ammonium-nitrogen from groundwater using a fully passive permeable reactive barrier with oxygen-releasing compound and clinoptilolite

[J].

Effects and mechanims of calcium peroxide on purification of severely eutrophic water

[J].DOI:10.1016/j.scitotenv.2018.10.040 [本文引用: 1]

Effect of calcium peroxide on the water quality and bacterium community of sediment in blackodor water

[J].DOI:10.1016/j.envpol.2018.11.069 [本文引用: 1]

Evaluations of biofilm thickness and dissolved oxygen on single stage anammox process in an up-flow biological aerated filter

[J].DOI:10.1016/j.bej.2016.12.006 [本文引用: 1]

Continuous-flow combined process of nitritation and ANAMMOX for treatment of landfill leachate

[J].DOI:10.1016/j.biortech.2016.04.118 [本文引用: 1]

One-pot approach for synthesis of N-doped Tio2/ZnFe2O4 hybrid as an efficient photocatalyst for degradation of aqueous organic pollutants

[J].DOI:10.1016/j.jhazmat.2015.02.042 [本文引用: 1]

津公网安备 12010602120337号

津公网安备 12010602120337号